Infeliz es aquel a quienes sus recuerdos de infancia solo traen miedo y tristeza.

El extraño, H.P. Lovecraft.

Estaba segura de que se trataba de un auto Suzuki, luego pensé que podría tratarse de un Subaru. Un tipo de automóvil pequeño que suponía fue popular a comienzos de la década de 1990. También estaba segura de que una rápida búsqueda en Google me llevaría a ese modelo, a ese auto rojo, parecido a un escarabajo de dos o cuatro puertas. Eso no lo recuerdo y ninguna imagen de Google puede ayudarme. Cerré las pestañas de búsqueda una por una, con imágenes de automóviles desconocidos para mí. Qué puedo decir que no se haya dicho antes: la memoria es un terreno muy lejano, y ese pequeño automóvil rojo que solo está fijo en mi memoria.

El viaje consistía en llegar desde mi casa de Maipú a la casa de mi abuela en Ñuñoa, lo que sin duda consideramos el “barrio el alto”. Nada de Ñuñoa llamaba mi atención. No sé si a causa de la falta de calidez de mi abuela o porque con la muerte de mi abuelo llegar hasta ahí me hacía sentir cada vez más invisible. En cambio, el paso por Santiago Centro me fascinaba. Ahí mi madre repetía una historia que, por lo demás, es la única que recuerdo con claridad: la construcción del edificio para la Unctad III durante la Unidad Popular. Un edificio que por ese entonces se encontraba completamente tapiado, como una consecuencia de la dictadura infame de Pinochet, pero que representaba uno de los proyectos más emblemáticos de Unidad Popular. Y esa es la historia que contaba mi madre: esos años entre 1970 y 1973 del Gobierno de Salvador Allende que ella vivió en plena adolescencia y entregada desde su militancia en las Juventudes Comunistas, JJCC.

No sé con qué periodicidad realizábamos ese viaje. Tal vez cada semana o una vez cada tres meses. El trayecto no era menor. A comienzos de 1990, mi familia, es decir: mis padres, mi hermano mayor y yo vivíamos en el paradero 15 de Pajaritos, una de las primeras llamadas villas de Maipú, con las cuales comenzó el acelerado proceso de urbanización de Santiago en los ochenta. Santiago crecía, y al plan urbano de la dictadura creo que lo puedo resumir en la promesa de la casa propia, la segregación social y el ladrillo princesa. Por entonces, no existía la red de transporte de hoy ni el metro llegaba a Maipú. Aún era una zona poco urbanizada, sin alcaldesas y alcaldes de Instagram, cuando las tardes se pasaban viendo Piripipao y se recorría en bicicleta pequeños pasajes iguales unos a otros. Tomábamos once con colacao y nos mandaba a comprar el pan, cuando de reojo veía el negocio con los flippers al que esperaba tener edad suficiente para jugar Mortal Comeback. Aunque puede parecer que éramos niños y niñas ansiosos por quedarnos con el vuelto y contar con las monedas para comprar las fichas del flippers o un Calipo (o su versión sin marca) de azúcar y colorantes artificiales. Y nuestras sueños llegaban hasta ahí.

Desde ahí partíamos hacia Ñuñoa; una Ñuñoa, me atrevo a afirmar, no tan diferente a la de hoy. Esto, ciertamente, no lo puedo decir del actual Maipú. Sin embargo, durante el trayecto, en específico cuando tomábamos la avenida Manuel Montt con sus adoquines y mi madre doblada por la calle Simón Bolívar, iniciaba una suerte de letanía -algo irónico en una persona declara atea- sobre la suerte de cada casa de Ñuñoa. Relataba cómo irremediablemente estaban siendo destruidas por alguna nueva construcción tipo condominio o, Dios no lo permita, un edificio de departamentos. También surgían las historias de sus habitantes, negocios y las infaltables anécdotas de la JJCC. En su cabeza estaba instalada sin matices la idea que todo tiempo pasado fue mejor: décadas donde se gozaba de prosperidad, igualdad y conciencia social que embargaba a la sociedad completa, más allá de los límites de Ñuñoa. Además de su propia participación en trabajos voluntarios y la resistencia a todos aquellos que combatían la revolución en democracia. Todo eso la remecía de una forma única.

Con el tiempo he aprendido que muchas de sus anécdotas no son fiables. También entendí que ella estaba atrapada en una maraña de recuerdos adolescentes, y que la repetición fervorosa de esos recuerdos no eran más que maneras de mantener abierta una herida, no a causa de la mutación urbana de Ñuñoa sino por el curso que tomó su propia vida.

De la llegada y estadía en la casa de mi abuela no es mucho lo que tengo para contar. Lo cierto es que recuerdo muy poco, en realidad nada. Pero sí del viaje de regreso, donde el desafío era adivinar el color del próximo semáforo y mi madre repetía algunas historias con las que reforzaba la fisonomía de un Santiago pre dictadura, mientras nos acercábamos cada vez a nuestra casa de ladrillo princesa y su voz se apagaba.

***

En el 2006, se incendió el entonces denominado edificio Diego Portales. Se estima que se quemó el 40% de su cuerpo, lo que generó daños estructurales. Pero los cimientos de esta construcción estaban destruidos hace años. En lo práctico, el complejo no recibía la mantención adecuada. En lo simbólico, con el retorno a la democracia su uso quedó reducido a oficinas administrativas del Ministerio de Defensa, centro de eventos para graduaciones y para la entrega de información durante procesos electorales.

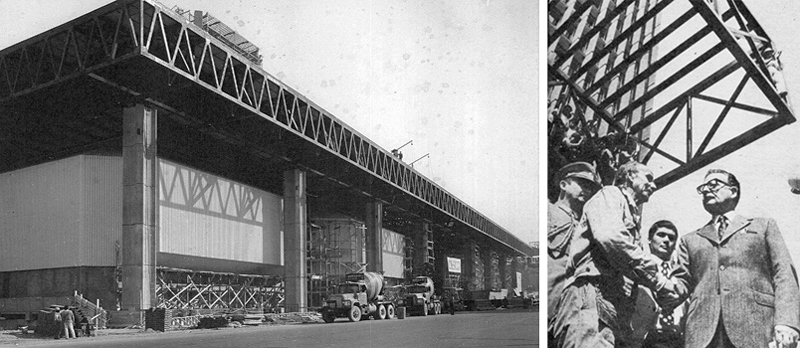

Por fuera, el edificio quedó tapiado y rodeado de vallas papales. Esa es la imagen del exterior que recuerdo cuando conduciendo por la Alameda mi madre iniciaba el relato sobre el origen de su construcción. Durante la UP -relataba con orgullo- y debido a una gesta heroica del Gobierno en comunión con los trabajadores -todos quienes colaboraron, arquitectos y obreros, recibieron el mismo pago- se levantó el edificio en tan solo 275 días. En efecto, con ocasión de la tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (Unctad III) se hizo necesario contar con la infraestructura necesaria para recibir a autoridades y actores relevantes de la escena internacional. Todo ello en un periodo imposible de lograr. El Gobierno de Salvador Allende buscaba mostrarse al mundo como un país democrático y en progreso, de ahí que Chile se convirtiera sorpresivamente en la sede de este evento, de ahí también la decisión de realizar la construcción como fuese posible. El edificio estuvo a tiempo y la Conferencia fue un éxito.

El nombrado Unctad III se transformó en un lugar emblemático de la UP, abierto a la ciudadanía y en el cual se congregaban sus partidarios para celebraciones políticas. Luego ya sabemos: el Golpe de Estado cívico-militar. El edificio, como otros emblemas de la UP, fue violentamente usurpado por Pinochet y sus secuaces. En este caso, no solo destruyeron dependencias de la construcción, además lo utilizaron como el primer centro de operaciones de la Junta Militar y lo renombraron Diego Portales. De niña, al escuchar esta historia y observar la fachada abandonada del edificio comprendí que es posible odiar un edificio, un lugar. Y odiarlo mucho.

Para el 2006, no solo los cimientos del Unctad III estaban destruidos, los de mi familia también. El neoliberalismo concertacionista nos llevó de Maipú a la acomodada comuna de La Reina, del pequeño escarabajo rojo a uno con tracción (no sé nada de automóviles) y los principios de la UP se diluyeron entre las nuevas oportunidades de consumo y endeudamiento. Mi padre llevaba casi una década fallecido. Mi madre mantenía sus obsesiones sobre el pasado y mi hermano mayor se había transformado en uno de esos adultos que rápidamente aprendió que es mejor estar en el lado de los ganadores. En cuanto a mí, fui parte de esa estirpe de primera generación universitaria, e imbuida en ese universo me ilusionaba descubrir nuevos mundos al mismo tiempo que me alejaba del único que hasta ese momento conocía: mi familia. El paso del tiempo se convirtió en un enorme esfuerzo para mí. Cada nuevo día, cada nuevo mundo, ensanchaba una distancia entre nosotros. Cuando pensaba en ello, a menudo creía que podía borrar esa lejanía con los recuerdos de infancia, los del viaje de Maipú a Ñuñoa de Ñuñoa a Maipú y la épica historia del Unctad III.

El paso del tiempo tampoco fue fácil para el Unctad III. Tras el incendió del 2006 se anunció la remodelación del edificio Diego Portales que pasaría a llamarse Centro Cultural Gabriela Mistral, actual GAM; un makeover destinado a retornar al pasado glorioso del edificio. Pero las cosas nunca funcionan tan fácilmente, por algo los recuerdos son parte del pasado, imposibles de actualizar. Y eso es difícil de aceptar.

El GAM nunca ha sido un proyecto aislado; su articulación pasada y actual no solo responde a proyectos políticos, es a la vez formas de construcción de mundos. Si se puede decir que la obra del Unctad III está vinculada a una estrategia urbana de clara filiación modernista, de la cual surgieron sin ir más lejos la Villa Portales (1954-1966) y la Villa Frei (1965-1968), también es posible observar en el GAM el mismo empeño del benevolente urbanismo que anclado en la promesa de un orden social antepone la idea de cómo deben ser las cosas a la realidad misma.

La primera administración de Michelle Bachelet (2006-2010) fue la encargada de dar curso a la remodelación del edificio siniestrado. La remodelación del aún llamado edificio Diego Portales consideraba un plan maestro para el recinto y un área urbana que se extiende por casi toda la manzana, es decir, avenida Alameda y las calles colaterales Lastarria, Villavicencio y Namur. Un circuito que buscaba unir el nuevo centro cultural con el todavía emergente barrio Lastarria y con ello contribuir al proceso de transformación de esta zona o en otras palabras a su gentrificación. También su construcción es parte de una serie de esfuerzos institucionales por redefinir las figuras, los lugares y los acontecimientos vinculados con la Dictadura. En simultáneo al llamado a concurso para su remodelación, también se abrió la convocatoria para la construcción del Museo de la Memoria.

De todas las ilusiones producidas por el GAM ninguna me deja tan estupefacta como la idea de que la vida de este edificio ha tenido solo dos momentos: como Unctad III y el actual centro cultural. Lo que el GAM hizo fue inventar una historia común, un lugar de calma reconciliación. Un ejemplo de la República chilena a la vez que sitúa al país en el panorama internacional con su propio centro cultural en el corazón de la ciudad. En palabras de la historiadora del arte Claire Bishop: cuando se trata de cultura y arte contemporáneo el imperativo es la magnitud y la espectacularidad. De ahí que el referente más cercano, y declarado por los arquitectos a cargo, es el M. H de Young Museum de San Francisco en Estados Unidos. De ahí también que lo particular del GAM no sea más que otra forma de ser parte de la globalización no solo de los flujos de capital, también de la cultura. Infraestructuras comunes en diferentes capitales del mundo donde los decimonónicos museos son reemplazados por espacios que superponen la oxidada y anticuada experiencia de contemplar una obra de arte.

El investigador del arte George Yúdice ha insistido en que desde hace un par de décadas asistimos a una continua mutación y ampliación de la idea de arte a la de cultural, aún más del fundamento del encuentro social y encargado su su cohesión frente a los profundos cambios de las políticas neoliberales. Porque la reproducción social no es gratuita. El mismo Yúdice ejemplifica esto recordando al ex ministro de Hacienda del gobierno de Patricio Aylwin (1990-1994), quien a mediado de los noventa planteaba: “Las políticas neoliberales como la estabilización monetaria, la liberación comercial y la privatización, si se implementaran correctamente, deberían conducir a una etapa posterior de mayor inversión y productividad. Pero para que una etapa (el reajuste) lleve a la otra (el crecimiento) se requiere legitimidad política, difícil de lograr cuando la gran mayoría de la población sufre la pobreza y el desempleo. Estas dificultades deben ser compensadas por un ´componente social fuerte que neutralice los efectos negativos´ de las primeras dos etapas”.

No es raro, entonces, que los espacios culturales hoy sean definidos por la política pública como “casa común”. Experiencias principalmente visuales, donde la mirada es guiada a un número limitado de rasgos exagerados, como una gran fachada o escaleras exageradamente ovaladas que conducen siempre a una salida. Un permanente tránsito entre los espacios donde pareciera que está permitido hacer cualquier cosa, como bien ha destacado la artista Andrea Fraser cuando recorre los espacios culturales.

***

El GAM despoja las marcas de la violencia social del Chile actual e impone una historia según la cual este lugar es un espacio de reunión pública cuando bien sabemos que poco de ello tiene. Quedó bastante claro durante el estallido social. También, al observar la ocupación de sus espacio interior y exterior: grupos de personas que no se topan, que no se ven. Mientras, en la plaza central cuelgan largos lienzos con referencias a próximos estrenos o conmemoraciones a la cultura popular; una obras repartidas que parecen meros accesorios en un edificio que se ha creído su propia mentira: hacer de la memoria su fundamento aunque simplemente son recuerdos mudos.

Aún las paredes, los pisos, los fierros no son escuchados. Aunque vibran no alcanzan a alzar la voz entre el barullo de un tipo de cultura cada vez más convertida en espectáculo.

Acabada mi infancia la historia sobre este edificio se diluyó. Por años, previo al incendio, esta construcción que se intentaba ocultar detrás de vallas papales y tapiada con lo que creo no eran más que unos tablones de madera. La gravedad de una ruptura tan profunda como lo acontecido el 11 de septiembre en 1973 dejó huellas hasta en los edificios y en todas las subjetividades,en jóvenes como mi madre que creían que habían venido al mundo para armar un futuro, crearlo y ser parte de él. Pero eso, lo que pensaban que habían venido a hacer al mundo, dejó de existir y muchos se quedaron sin saber qué tienen que hacer. Sin saber qué hacer con sus recuerdos de infancia. Y con su memoria social, política y cultural.