“Tal vez no lo perdimos todo…”, pienso al presenciar cómo varias centenas de estudiantes de enseñanza media que chilla, aúlla y rechifla en la oscuridad bauhaus del Aula Magna de CEINA, comienza a guardar silencio ante las primeras divagaciones de la mujer que se pasea con una grabadora en la mano por el escenario.

En medio de una noche diáfana de 1997, en el desierto de Atacama, María Teresa Ruiz (Blanca Lewin) intenta dar coherencia a lo que acaba ver en su telescopio, parece haberse dormido, le habla a su grabadora “me encontrarás en el agua, bajo las estrellas”, duda, se cuestiona, trata de entender de dónde salió esa frase. Al otro extremo, Cecila Payne Gaposhkin (Adriana Stuven) sostiene una conversación telefónica y hace esfuerzos infructuosos por defender su tesis doctoral sobre la composición mayoritaria de hidrógeno en las estrellas, ante el director del observatorio de Harvard. A estas alturas, todas y todos en la sala estamos cautivados por el universo visual, lumínico y sonoro que nos envuelve.

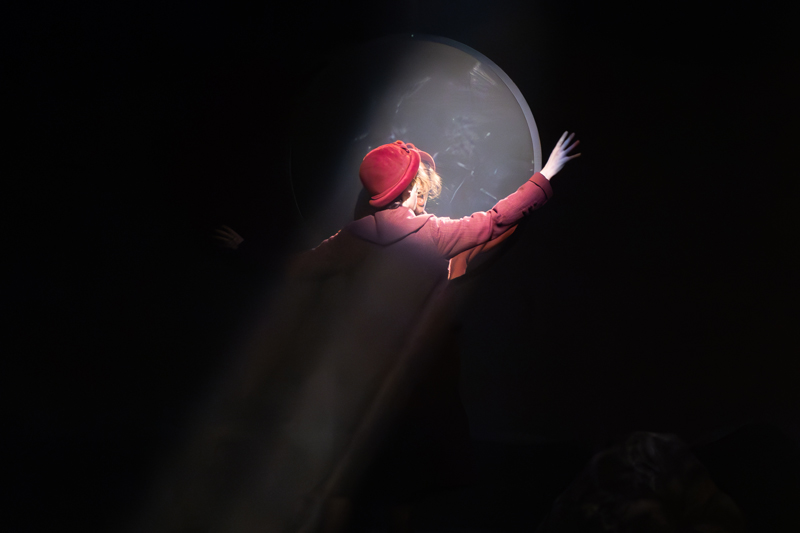

Reflejos, espejos, brillos, luces y sombras, ecos, repeticiones y dualidades de todo eso que nos habita, adquieren en el escenario la dimensión cósmica para arrebatarnos del presente lineal y gregoriano. Grietas de tiempo que eclosionan y se cruzan para que María Teresa y Cecilia se encuentren en un portal que oscila entre la temporalidad terrenal y la sideral. En cuatro minutos transcurre la conversación, que se despliega en una hora escénica conmovedora, atravesada por varias horas en las que Ruiz intenta recomponer lo que ha visto; por casi un siglo de historia entre ambas y por millones de años interestelares de los cuerpos celestes cuyas “vidas” desconocemos y que estas científicas lograron poner ante los ojos de la humanidad.

Con una delicadeza indescriptible presenciamos la absoluta relatividad del universo, de lo que creemos estable, del tamaño de las certezas, esas instauradas por hombres, apoyados por multitudes de mujeres, como las “computadoras de Harvard”, sub-empleadas por la ciencia, malpagadas y recluidas durante largas jornadas, sistematizando los hallazgos de científicos condecorados por la historia.

Kelü, rojo en mapuzungun, es el nombre que María Teresa Ruiz le dio a lo que nunca antes se había observado: un cuerpo de tonos magenta en el borde de nuestro sistema solar que no posee todas las condiciones para ser una estrella, sin embargo, es más grande que el planeta Júpiter. Esa noche de fines de los 90, la primera “enana café” o “enana marrón” apareció ante el telescopio de María Teresa.

Cecilia Payne era una veinteañera cuando presentó su tesis doctoral “Atmósferas estelares” en 1925 y, si bien realizó todas las verificaciones necesarias para acreditar lo que había descubierto, su trabajo fue considerado erróneo y desestimado por el astrónomo Henry Norris Russell, quien la conminó a omitir las conclusiones de su teoría y optó por seguir sosteniendo tercamente que la composición de las estrellas era similar a la de la tierra.

En un punto del encuentro ficcional con Ruiz, ésta le devela a Payne que, cuatro años después de la presentación de sus tesis, el propio Russell publicó trabajos que promovían su teoría y le cuenta que es considerada la tesis más brillante en la historia de la astronomía, ampliamente estudiada por la comunidad científica. Cecilia estalla de alegría, salta, se agita, ríe, baila, celebra, hasta el llanto. Estoy enteramente con ella en ese viaje emotivo, dejo que la emoción humedezca mi cara, me siento estremecer, la escena me atraviesa por completo, vibro mientras el sonido envolvente me abraza.

Y me pregunto qué les pasa a estas nuevas generaciones de adolescentes que repletan la sala todavía con uniformes de otra época, con sus nombres en libros de clases con fundas plastificadas, con profesores de lenguaje que luego les exigirán un trabajo sobre la obra que han visto. Al final hay un conversatorio; decido espiar un rato. Todas las preguntas vienen antes con felicitaciones para el equipo de Kelü por su magnífico trabajo. “¿Cómo logran transmitir de manera tan sencilla el lenguaje complejo de la ciencia?”; “¿Cómo construyen cada personaje, si una está viva aún y la otra no?”; “¿Cómo hacen tan genial la atmósfera de la obra”?

Blanca Lewin y Adriana Stuven (las actrices), Ana López Montaner (la directora) y Héctor Quezada (el músico y sonidista) relatan que hubo mucha investigación por parte de Ximena Carrera (la dramaturga) para dotar al texto de un lenguaje accesible y a la vez exacto al hablar de cuerpos celestes, masa, fuerza gravitacional, reacciones nucleares, etc. y todo eso trasladarlo a la escena y al universo dramático de la manera pulcra en que, finalmente, lo disfrutamos. Hubo visitas del elenco al Observatorio La Silla, en el Desierto de Atacama, donde Ruiz descubrió la “enana café” esa noche; encuentros con astrónomos; entrevistas con María Teresa; asesorías del Observatorio Europeo Austral, ESO, una pasantía en el Centro para la Revolución Tecnológica en Industria Creativa, CRTIC y muchísimo trabajo previo.

En el caso del personaje de Cecilia Payne, al no existir un referente concreto, Adriana tuvo libertad de crear y optó por configurar a una joven de carácter adorable, entusiasta, graciosa, ingenua incluso al punto de la ternura: “se puede ser una buena persona y una genia al mismo tiempo”, comenta Stuven; mientras Blanca escogió de la propia María Teresa Ruiz elementos de entonación, modismos al hablar y cierta corporalidad para su interpretación, que, por cierto, no es una imitación; “uno sabe que no está copiando la realidad tal cual, pero al parecer, como elegir dos o tres elementos hacen que la gente se reconozca en eso y es súper bonito”, indica Lewin.

Y sin duda, lo que corona todo el trabajo, de manera sobresaliente, es el despliegue escenográfico y técnico, que resulta inmersivo no sólo desde el sonido, sino también desde la iluminación. Estamos circundados por once parlantes en la sala y eso nos lleva a palpitar todo el tiempo con la acción dramática, a la vez que los enormes espejos circulares que cuelgan en un gran móvil y giran en el escenario, manipulados por las actrices, reflejan y refractan destellos por toda la sala, mientras las protagonistas también irradian, desaparecen, se duplican, re-aparecen, operan linternas durante sus diálogos y producen centelleos desde sus ropas. La noche estelar de este encuentro fugaz se ve y se siente profundamente.

El tiempo da saltos, rebota, se sale de la recta; Ruiz está en el futuro de Payne; Payne proviene de su pasado.. las estrellas que observamos en el cielo “murieron” hace millones de años y sin embargo admiramos su fulgor en el cielo. Ruiz da rewind a su grabadora, mientras la presencia de Cecilia se desvanece, pero sigue resonando en sus reflexiones, en un fragmento del soneto anónimo que la llevó a encontrar un patrón para establecer la composición estelar: “Me encontrarás en el agua bajo las estrellas”…

Lo que inicialmente se consideró un error se ha convertido en un descubrimiento excepcional; Kelü le ha hecho señas desde el fondo de lo que conocemos como sistema solar. Al igual que María Teresa Ruiz, me siento diminuta, efímera... y aun así, repleta de emociones en medio de la sala. “¿Qué sienten ustedes?” Me gustaría preguntar por altavoz y con eco a las y los jóvenes que vuelven a encender sus celulares con impaciencia al iniciarse el conversatorio.

En la última escena, María Teresa Ruiz coge la grabadora y arranca la cinta con gracia e ironía, dando un bailecito por el escenario, cuyo fondo se enrojece como en un amanecer lunar. Escucho que alguien en las butacas pregunta “¿Cómo se llama esooo?... Ahhh cassette!!!” Se responde la misma voz luego de una pausa. Me doy cuenta que, en el pasado de ese estudiante no había cassettes. Me río en silencio y me trago un poco mi nostalgia vintage. Aplaudo con rotunda alegría y deseo que al menos un buen piño de las y los chicos que también aplauden entusiasmados sientan que el teatro o cualquier manifestación artística puede remover conciencias y despertar un gozo expansivo que les permita brillar tanto como lo merecen. Vuelvo a murmurar en mi cabeza que no todo está perdido. Mi yo del futuro sabe que este largo día que partió de madrugada para poder llegar, desde Valparaíso, a la función matinal en Ceina, ha valido con creces el esfuerzo.

24 horas después de la función de Kelü, leo en la prensa mainstream que el excéntrico astrónomo de Harvard, Abraham Loeb, lanza una nueva teoría que hace trepidar a la ciencia y me provoca una nueva voladura de sesos: eso que creemos que es el universo es, en realidad un “universo bebé” desarrollado por una civilización tecnológicamente muy avanzada, en algo parecido a un laboratorio. El juego de los espejismos parece no tener fin.

Foto portada Daniel Corvillon

Fotos interior Cristian Vidal