Al igual que el pincel en manos del artista que va trabajando el retrato de su modelo iluminando las zonas que quiere destacar o bien oscureciendo aquellas que no considera relevante, Juan Cristóbal Peña pulsa las teclas precisas que conducen al retrato de uno de los personajes siniestros de la dictadura chilena: Mariana Callejas. Una mujer común, proveniente de una familia común de la zona de Coquimbo, cuyo padre era funcionario del Registro Civil de Rapel, pueblo donde Callejas pasa parte de su infancia, que luego es trasladado a La Serena y finalmente a Santiago.

Juan Cristóbal Peña no es un desconocido en materia de libros de no ficción, ese que une lo mejor del periodismo narrativo y de investigación, tomando de la literatura aquellos recursos que permiten leer la realidad como si fuera solo un cuento.

Libros como “Los Fusileros” o “Jóvenes Pistoleros”, y perfiles contenidos en antología como “Los Malos” o “Idolos”, dan cuenta del trabajo de este periodista que ha obtenido importantes premios a nivel local e internacional tanto por la calidad como por el rigor de su trabajo.

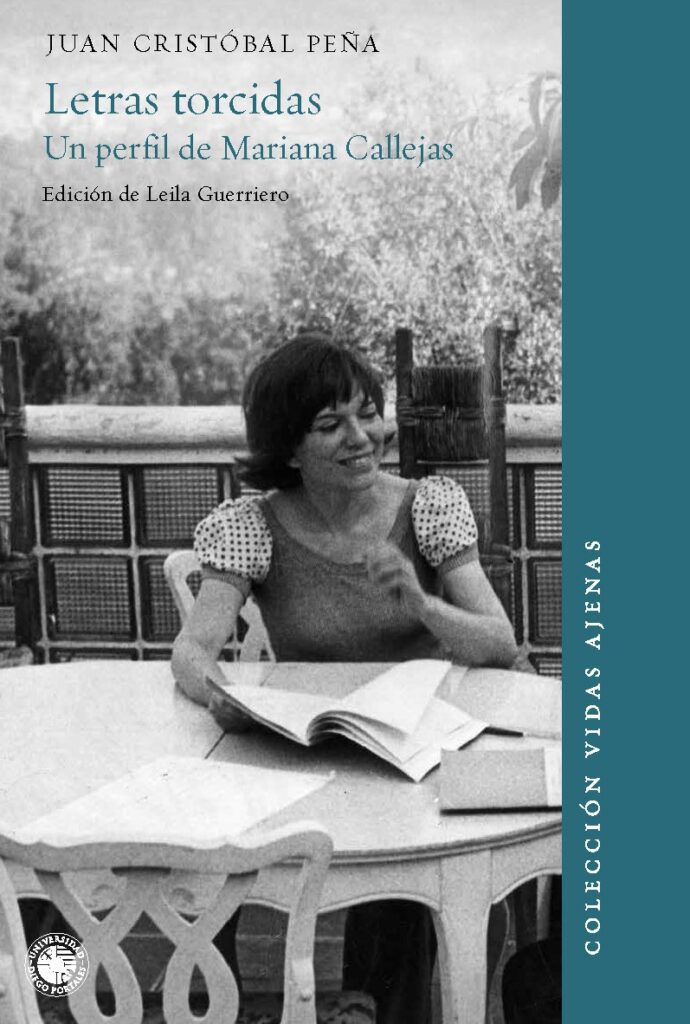

Con “Letras Torcidas”. Un perfil de Mariana Callejas, cuya edición estuvo a cargo de Leila Guerriero, y publicado por la UDP, el autor que ha retratado a Manuel Contreras, el jefe máximo de la DINA en la antología “Los Malos”, ahora retoma el bisturí para emprender la disección de otra bestia.

Se trata de un bisturí capaz de penetrar las distintas capas desde donde asoma primero la joven provinciana ávida de emociones fuertes que desafía los mandatos paternos.

Luego, la que interrumpe sus estudios secundarios para unirse al grupo de jóvenes judíos sionistas que se declaran de izquierda, muchos de los cuales ha conocido en su Liceo de San Miguel, y que deciden concretar su utopía viajando a Israel, en 1951, específicamente a un kibutz ubicado en el desierto de Neguev, a quince kilómetros de Gaza.

¡Paradoja hablar de Gaza y pretender unirla a alguna utopía cuando hoy está siendo arrasada por la furia genocida sionista!

Callejas y su grupo de colonos llegan a un lugar rodeado de alambradas que los separan de quienes “merodean”. Es decir, de los palestinos desplazados de sus tierras y expulsados de sus casas en la Nakba, o catástrofe, producida tres años antes, en 1948, con la creación del Estado de Israel.

Callejas vive esa aventura con intensidad; allá se casa con Allen Earnest, un judío estadounidense quien ha viajado también como colono; nace su primer hijo, aprende a manejar armas para custodiar las alambradas y defenderse de los “merodeadores”. Pero pronto se cansa de la vida áspera y dura, y pese a la resistencia de su marido, retornan a Chile, luego a Nueva York, y nuevamente a su país ya separada y con tres hijos de su matrimonio con Allen Earnest.

Este es el preámbulo que nos introduce a un personaje que transita desde los anales de los crímenes de la dictadura chilena hasta las dependencias de la Sociedad Escritores de Chile. De sus talleres literarios de la casa cuartel de la DINA ubicada en Lo Curro y que compartía con Michael Townley, hasta algunos de los espacios culturales permitidos en plena década de los setenta, cuando los aparatos represivos funcionaban impunemente, asesinando y haciendo desaparecer a cientos de opositores al régimen.

Porque Mariana Callejas, la ex militante de Patria y Libertad; la coautora del asesinato del General Carlos Prats y su esposa Sofía Cubhert; la dueña de la casa donde fue torturado y asesinado el diplomático español Carmelo Soria; la anfitriona de veladas culturales mientras en el piso de abajo se aplicaban toda clase de tormentos y un químico agente de la DINA fabricaba gas sarín; esa mujer menuda, más bien introvertida y de mirada esquiva aspiraba desde siempre a ser una escritora reconocida.

Por ello la casa de Lo Curro ubicada en los faldeos precordilleranos de Santiago fue también sede de sus ya célebres talleres literarios donde iban no solo algunas jóvenes promesas de las letras chilensis.

También algunos despistados que atrapados por la generosidad de una anfitriona que ofrecía fiestas o tertulias de toque a toque, se dejaban caer en ese lugar alejado donde no llegaba locomoción colectiva pero donde podían ser acercados por esos autos que estaban siempre estacionados en los jardines de esa amplia casona, autos con antenas largas, que no pasaban desapercibidos.

“Letras torcidas” está estructurado en cuatro partes. “Allen”, el padre de sus tres primeros hijos, encabeza el relato. “Mike”, el segundo. “Ana y Andrés” (chapas usadas por Townley y Callejas como agentes de la DINA) , el tercero. Y “María Inés”, el ultimo.

Juan Cristóbal Peña ha investigado durante años para elaborar este perfil de cerca de 300 páginas sostenido en una investigación profusa cuyas fuentes van desde los expedientes judiciales, libros escritos en torno a los crímenes, documentos, decenas de entrevistas que incluyen a amigos, familiares, a ex integrantes de su taller y a la propia Mariana Callejas, abordada por el autor en varias oportunidades hasta su muerte en agosto del 2016, sin haber cumplido las penas pese a ser condenada.

Pero resulta todo un acierto de parte de Juan Cristóbal Peña la incorporación de fragmentos de cuentos y relatos escritos y publicados por la propia Callejas. Estos van construyendo una doble trama o un correlato mezclados con hitos biográficos de ella.

Este entramado adquiere momentos sorprendentes no por la calidad de la pluma de Callejas, que resulta más bien mediocre, sino por las historias y personajes que aborda desde un alter ego disociado de la agente de la DINA y miembro de la brigada Mulchen, que no vacila en detonar una bomba que hará volar por los aires a dos seres humanos.

Si todo drama comienza con una traición para Mariana Callejas esta sentencia es literal. El libro arranca reproduciendo el interrogatorio de la jueza argentina María Servini de Cubría a Michael Townley quien ya colaborando con la justicia rompe el pacto de silencio con su esposa y narra con detalles la participación de ambos, y especialmente de ella, en el crimen del ex Comandante en Jefe del Ejército de Chile y de Sofía Cuthbert, en Buenos Aires, en 1974.

Se trata de Michel Townley, once años menor que ella, padre de dos de sus cinco hijos, con quien milita primero en Patria y Libertad para conspirar contra el gobierno de Salvador Allende haciendo acciones de sabotaje (y participando en el crimen de un obrero en Concepción); y luego del golpe uniéndose a la DINA para asesinar opositores en el exterior, como al General Prats y su esposa; como a Orlando Letelier y su asistente, entre otras acciones.

Él tenía 18 años cuando la conoció, y estaba sin trabajo. Luego sería vendedor de enciclopedias, entre otros oficios, pero terminó destacándose en fabricar y hacer detonar bombas gracias a sus habilidades y a las revistas de mecánica popular y otras similares que conseguía en Santiago o le enviaban desde Estados Unidos.

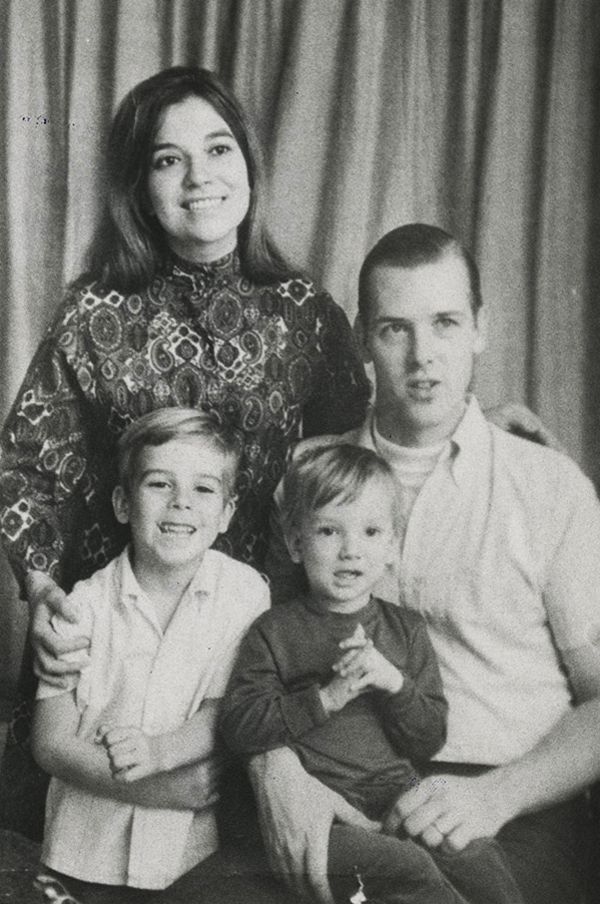

“La boda se celebró en el invierno de 1961 en Santiago, un 22 de julio, con el fotógrafo Bob Borowicz de testigo. Una boda austera, por el civil, a la que no asistieron el padre ni la madre de ella, en señal de protesta. Quienes sí asistieron, aunque de mala gana, fueron los Townley Welch, Vernon y Margaret, a quienes se les ve incómodos en una serie de fotos de esa boda, con una sonrisa forzada él, un gesto rígido ella. En esas mismas fotos los novios parecen resistir el momento, algo tensos, aguantando un chaparrón. Ella, de blanco, como corresponde a una novia tradicional, entrelaza su brazo delgado al de él, un brazo largo que parece colgar. No sonríen, parecen más bien asustados junto a los padres de él. Pero en otra foto, en la que posan únicamente los dos, sonríen a sus anchas”.

En esos años de mediados de los sesenta los Townley-Callejas habitan una cómoda casa en La Reina, él tiene un buen trabajo en una empresa estadounidense de fondos mutuos que también opera en Chile aunque al borde de la legalidad ya que permite eludir impuestos como en los paraísos fiscales; ambos llevan una vida plácida y Mike los domingos visita el aeródromos Las Vizcachas para correr con su Austin mini cooper con el apodo de “Lord Jim.”

Pero este idílico episodio terminaría a fines de los sesenta con el cierre de la empresa en Chile y, como consecuencia de ello, con Lord Jim volando raudo hacia Miami, al igual que Callejas e hijos. En esa ciudad, Townley conocerá a muchos cubanos anticastristas, mientras ella acude a un taller literario dictado por la Universidad de Miami, cuida a sus hijos, abraza las causas liberales de los sesenta, escribe cuentos, pero resiente el esfuerzo doméstico de la vida cotidiana.

Esas causas liberales sin embargo se estrellan ante el impacto del triunfo de Allende y el sentimiento anticomunista que ambos han ido desarrollando. Ella no quiere ser como los cubanos que despotrican contra Fidel Castro desde Miami y no hacen nada. Ella dice que “hay que hacer algo”, y en Octubre de 1970 regresan a Chile iniciando ambos un camino cuyas huellas quedaron en la historia de la infamia de nuestro país.

Así, como lo consigna la tercera parte del este libro, ahora bajo la chapa de Ana y Andrés, son no solo funcionarios de confianza del Manuel Contreras y Pedro Espinosa, ambos asiduos visitantes de la casa de Lo Curro, sino agentes capaces de hacer llegar el largo puño de la DINA a cualquier lugar de la tierra.

“Letras torcidas” es el retrato de una mujer, pero también de un tiempo. Un tiempo enrarecido y opaco que Juan Cristóbal Peña describe con talento, sin juzgarlo, pero asumiendo una distancia que le permite desplegar una sutil ironía. Especialmente cuando aborda el capítulo final. En “Mariana Inés” retoma su bisturí para incursionar en algunas capas de lo que se podría llamar el “mundo cultural” de mediados de los setenta en Santiago, mientras en su frío departamento de dos habitaciones una Mariana Callejas envejecida y solitaria le ofrece un gulash, advirtiéndole de paso que “cocinar no era lo suyo”, pero que algo había aprendido en su estadía en Israel.

En los ochenta Mariana Callejas es ya una suerte de paria que insiste en ser reconocida en los círculos literarios santiaguinos. Por eso no duda en ir con cierta frecuencia a la sede de la Sociedad de Escritores de Chile, en la calle Almirante Simpson, refugio de escritores en su mayoría abiertos opositores a la dictadura, quienes si bien rechazan estas visita no se atreven a confrontarla.

Pero en 1985, y a raíz del premio a un libro de Callejas otorgado por el Pen Club Chile encabezado por Blanca Luz Brum, una leyenda de la izquierda latinoamericana que en ese tiempo deviene en ferviente pinochetista, las visitas a la SECH terminan de manera abrupta.

Ocurrió, cuenta Juan Cristóbal Peña, en la segunda celebración del premio, organizada ahora en la Sech.

La primera había sido en el Círculo Español y había contado con la asistencia del mismísimo Pinochet.

Cuando en la sede de Almirante Simpson la escritora Matilde Ladrón de Guevara divisa a Mariana Callejas no dudó en gritar con su fuerte vozarrón:

–¡¡Qué hace acá esta concha de su madre fascista de la Mariana Callejas!!

Al no reaccionar la aludida, Ladrón de Guevara se le abalanza poniendo punto final a las visitas de Callejas a la Sech.

Esta escena ilustra la obsesión de Callejas por ser reconocida como escritora. No en vano había dictado sus talleres literarios en la casa cuartel de Lo Curro a los que asistían regularmente figuras como Carlos Iturra o los jóvenes Carlos Franz o Gonzalo Contreras, quienes en los noventa serían parte lo que se denominó nueva narrativa chilena.

En este contexto aparece una presencia protectora de Callejas a quien ella llama “El Maestro”. Se trata de Enrique Lafourcade, el escritor y cronista que reina sin contrapesos en el descampado del famélico mundillo cultural chilensis, ese espacio oficial que aparece en los diarios y revistas de papel cuché -al que aspira llegar Mariana Callejas- y que es funcional al régimen.

Un mundillo que se despliega radiante y sin competencia porque una parte importante de los creadores está en el exilio, otros han sido asesinados o están presos, y los restantes sumergidos porque cultura y dictadura aunque rimen no pegan.

Esta cuarta parte del libro está escrita con delicadeza. Juan Cristóbal Peña exonera de culpas a los despistados que llegan de rebote a Lo Curro, ya sea luego de una inauguración, lanzamiento de libro o algo similar, y con ganas de seguir la fiesta aunque sea de toque a toque como invita una generosa Mariana Callejas.

La lista de paracaidistas que asisten a esa casa es larga y contundente, y solo algunos sospechan que algo raro tiene ese lugar y lo abandonan rápidamente.

Y es que, junto al prontuario criminal de la anfitriona, son los talleres literarios y sus asiduos visitantes quienes han originado toda clase de debates, rencillas, obras de teatro, libros, etcétera.

Desde Lemebel o Bolaño a Nona Fernández, han sido muchos los creadores que se han ocupado del tema, cada uno en su registro, como bien da cuenta el autor en este sabroso capítulo que provocará más de un escozor entre nuestro bien comportado mundo cultural.

Y claro, lo que acontecía en “el centro cultural de la DINA”, como lo llamó sarcásticamente Lemebel, no era precisamente ficción.

Los automóviles sin patente y con sus antenas altas estaban ahí; como los vehículos que entraban y salían muchas veces llevando prisioneros; como el asesinato de Carmelo Soria; como los almuerzos con Manuel Contreras y Pedro Espinosa; como los ratones blancos que aparecían muertos en las afueras de la casa y que los jardineros barrían y echaban a la basura; como los gritos que nadie escuchó; como el químico que fabricaba gas sarín, etcétera.

Estas escenas me recuerdan cuando años atrás visité el campo de concentración de Buchenwald, ubicado a pocos kilómetros de Weimar, la ciudad culta de Goethe y de Schiller, desde donde abordamos un taxi manejado por una alemana con suficientes años como para recordar el pasado.

Mientras conducía le pregunté si ella que vivía en Weimar no se había dado cuenta que a pocos kilómetros había un campo de concentración, cuyas altas chimeneas se divisaban desde la ciudad. Pero no, no sabía nada.

Tampoco había visto esas chimeneas expeliendo un polvillo que llegaba hasta la ciudad cubriéndolo todo.

Ni menos había visto descender del tren -cuya estación estaba en el centro de Weimer -a los cientos de prisioneros que luego debían caminar hasta llegar a Buchenwald.

Y es que en Weimer pocos se dieron cuenta que hasta los pájaros huyeron del lugar.