Álbum de familia

Ortuzio dice que los mercados persas son el diván del psicoanalista ahorrándose el dinero. Los objetos ordenados en el suelo despiertan evocaciones que recorren a los visitantes a la manera de un álbum íntimo y social. Las familias cuyo pasado se remonta a la historia de Chile encuentran objetos que siendo desconocidos están impresos en su memoria, que es también la memoria del país. Para los emigrantes la historia es una línea trunca y el recorrido por el mercado tiene más relación con la imaginación que con la memoria.

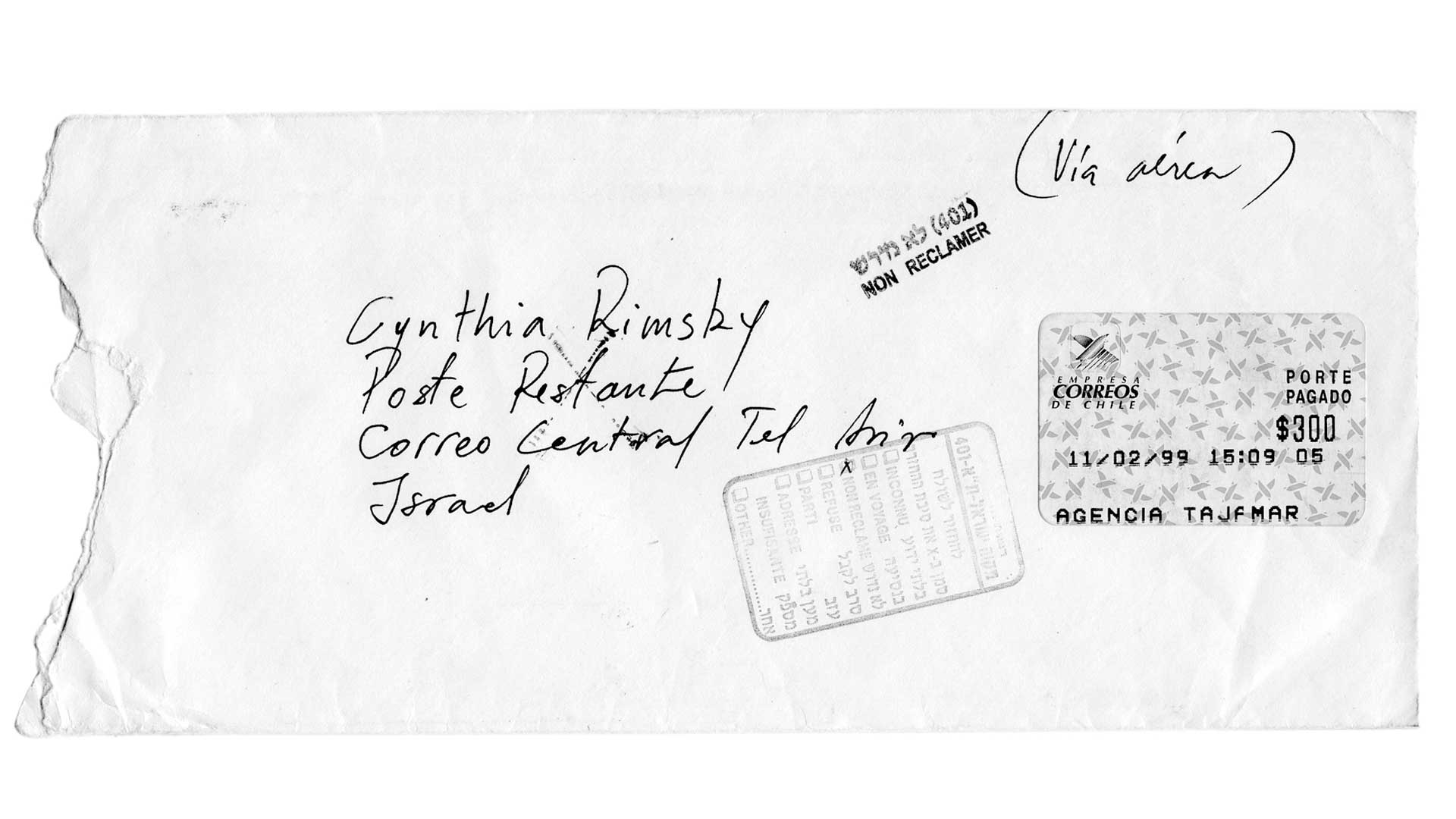

Un domingo de octubre de 1998 encontró en el mercado persa de Arrieta en Santiago un pequeño álbum de 11,5 por 9 centímetros, forrado en un tapiz de evidente origen extranjero. Las fotografías mostraban a una familia de vacaciones, medían 6 por 8,5 centímetros y estaban enmarcadas en una pestaña de cartulina color crema cuyos bordes interiores habían sido cortados con una tijera zigzag. En la primera página habían escrito con lápiz grafito algo indescifrable. “Plitvice in Jezersko/ Rimski Vrelec/ Bled”.

Su apellido es Rimsky. La diferencia en la última letra bastaría para colegir que no se trata de la misma familia, sin embargo, al dar vuelta la página y ver la primera fotografía

una caída de agua

experimentó la emoción del viajero cuando escoge un camino que lo llevará a un lugar desconocido. Ignora si sus abuelos prefirieron convertir su pasado en algo desconocido o sus padres no mostraron interés en conocerlo. Su historia familiar siempre fue una pregunta por el olvido más que una certeza de la cual asirse, fragilidad que se trasladó al nombre, al ver los inmigrantes cómo el funcionario de Aduanas chileno inscribía a los Cohen como Kohen, a los Levy como Levi, por lo que Rimsky podría haber sido Rimski.

Una niña en traje de baño sentada en una roca

sustrae la atención que concita la caída de agua

en segundo plano.

Los datos familiares que consiguió reunir hablan de una bisabuela materna en Odessa y una abuela nacida en el barco que la traía a Chile. Su abuelo materno vivía en Kiev; a los catorce años, con su mejor amigo, algunos hermanos pequeños y el padre cruzaron Europa para embarcarse hacia Argentina. De los que permanecieron en Ucrania (entre ellos su bisabuela) no pudo averiguar nada. Su abuelo paterno proviene de un pueblo llamado Ulanov, ubicado en algún lugar entre Moldavia, Polonia y Ucrania. Su abuela paterna nació en Cracovia aunque después vivió en Varsovia. Todos ellos emigraron a América entre 1906 y 1918. El resto es una confusa deuda inmemorial; el olor de los vestidos de las ancianas de ojos claros sentadas en un recodo sombrío de la piscina del Estadio Israelita, observando tras el velo de sus sombreros a los nietos chilenos; las telas de los vestidos traídos en el barco, el aliento que exhalaban las carteras cuando buscaban un dulce añejo para la nieta de la amiga. Todo eso representó desde su niñez esas tierras innombrables.

La caída de agua y la roca

en primer plano,

vacía.

Al momento de encontrar el álbum de fotografías en el mercado persa había planificado un viaje a Ucrania. Como su interés no era encontrar parientes o el nombre en una tumba, decidió que buscar el origen de las fotografías podía ser un destino tan real como el otro.

La adolescente en traje de baño levanta los talones

del suelo y extiende los brazos hacia el cielo,

la pelota ha salido fuera de cuadro

y el movimiento se congela.

Equipaje

En la mochila con ruedas lleva dos pantalones largos y uno corto, cuatro camisetas de manga corta y dos de manga larga, dos chalecos. Un cortaplumas comprado y afilado en el pasaje Matte, una petaca, una bufanda de seda azul, una chaqueta de cuero dada de baja por bomberos, Las flores del mal de Baudelaire, una linterna taiwanesa, unas havaianas amarillas para no contagiarse hongos en las duchas (su madre), un gorro de lana chilote, una mano de Fátima para la buena suerte, un par de aros con forma de pájaro, un cuaderno de viaje azul, lápices, goma de borrar, cuchillo cartonero, el Diccionario de la lengua española. Tareas Escolares de Zig-Zag, tres disquetes, un plato plástico verde comprado en La Vega, antiinflamatorios, una foto de su bisabuela con su madre tomada en Valparaíso y otra de su bisabuelo con su abuela, un estuche con hilo negro, rojo, blanco y agujas (su padre), y el libro Cuadros de pensamiento de Walter Benjamin. En un bolso de mano lleva el boleto de avión, el pasaporte y un cuaderno de tapas blancas con direcciones. En un estuche de género fucsia que guarda bajo el pantalón, lleva las tarjetas de crédito, los cheques viajeros de cincuenta y cien dólares, una fotocopia del pasaporte, el recibo original de los cheques viajeros y tres billetes de mil pesos para su regreso a Santiago.

Martes 22 de diciembre de 1998, Aeropuerto Heathrow, Londres.

El funcionario de Migración que revisa mi pasaporte no da importancia al domicilio. La palabra Bilbao no significa para él la pequeña casa al fondo del pasaje, la ventana de la cocina desde donde armo el relato de mis vecinos, la ausencia de Y. El timbre cae en una hoja en blanco. “Nada se conoce, sólo se ahonda en el propio abismo...” (Las flores del mal de Baudelaire comprado en la feria de Achupallas).

Miércoles 23 de diciembre.

Escucho las primeras palabras que nombran en otro idioma los objetos familiares mientras reviso un mapa del metro de Londres. Las estaciones evocan a la joven inteligente en la fiesta de la señora Dalloway, la americana de Henry James, la borracha de Jean Rhys. Cuando me encuentre en ellas, evocará la vida que no llevo en las estaciones Salvador, Los Héroes, Cal y Canto...

Estaciones

Kilburn. En el suelo del andén que corre en dirección a Elephant & Castle hay una bufanda de lana gris. La gente pasa y no la ve. Cuando sube al vagón, sigue allí.

Baker Street. Intenta comprar papel higiénico en un negocio indio y recibe papelillos.

–It´s my pronunciation –se disculpa.

–Is our pronunciation –se burla el inmigrante.

Picadilly Circus. Antes de salir de Chile viene a verla un amigo periodista que se caracteriza por el impresionante cúmulo de datos objetivos que almacena en su memoria. Lo acompaña su hijo Rafael. A los cuatro años de edad conoce cinco recorridos de autobuses con sus números y ya vivió la experiencia de viajar desde la esquina de su casa al paradero del autobús junto a su abuela. Los inmigrantes que viajan en el metro, su experiencia de la ciudad, los olores, la luz, los sonidos, el transcurso del tiempo corresponden a los fragmentos que encuentran al salir de las estaciones.

Kensington Garden. Como la señora Dalloway, en vez de confeccionar la lista de invitados a su fiesta, calcula de cuánto dinero dispone para almorzar.

Charing Cross. Los adornos navideños se estremecen con el viento que anticipa la lluvia. En el bar un africano abraza a una inglesa de piel blanca que llora. “Good girl. You don’t have family?”, pregunta el africano y la rubia continúa llorando. “No problem. You are very sweet”, la empuja suavemente hasta la boca del metro.

Leicester Square. Un grupo de estudiantes colombianos y puertorriqueños gritan y ríen como verdaderos latinos en la mesa de un pub. La joven escocesa que los acompaña apenas puede tenerse en pie: “It’s so funny, so funny”. Al otro extremo de la mesa un joven inglés que lleva un abrigo ciento por ciento lana se pone colorado. “It’s so funny”, repite la escocesa estrellando la frente en la mesa.

Green Park. Dos amigos griegos entran a un céntrico restaurante griego. El mozo les ofrece su propia comida en inglés con acento griego. Los clientes responden en inglés con igual dificultad. Cuando terminan de cenar los tres se desean Happy Christmas.

Kilburn. A las diez de la noche del 24 de diciembre de 1998, por el subsuelo de Londres se desplazan un pakistaní, dos africanos, un asiático, dos colombianos y una chilena. En algún lugar de la superficie la familia real abre sus regalos.

Tottenham Court Road. Pierde el gorro de lana chilote.

En la pendiente de una colina, ante una montaña nevada,

están sentadas con las rodillas flectadas sobre el pasto

dos mujeres y una niña.

La mayor fuma un cigarro, la niña mira el lente de la cámara, la joven que lleva un collar de perlas alrededor del cuello se inclina hacia delante con los ojos cerrados.

Sábado 26 de diciembre, Aeropuerto Ben Gurión, Tel Aviv.

Una luz azulina se derrama sobre la losa, la Terminal, la Aduana, los pasajeros, los pájaros de la mañana no despiertan. Hace frío.

Escaparates

En el trayecto del aeropuerto al centro de Tel Aviv se insinúan las señales de su precariedad. Los edificios grisáceos y descascarados, las ventanas oxidadas, los sitios eriazos entre hoteles cinco estrellas, construcciones inconclusas o tapiadas, montículos de arena, cañerías, bloques de cemento, dan cuenta de la posibilidad cotidiana de un derrumbe. Fragilidad que contrasta con el ajetreo chillón de las avenidas, bocinazos, conversaciones a gritos, martilleos, la gente va y viene, nadie sabe de dónde viene y hacia dónde va, los zapatos aplastan las grietas por donde amenaza salir la desidia, el placer, la duda.

A la entrada de los locales de comida rápida hay un fierro atravesado por finas lonjas de carne de cordero que da vueltas frente al fuego. El encargado raspa meticulosamente la carne con el cuchillo hasta que la fuente de aluminio se llena de hilachas que introduce en un pan pita relleno con ensalada y salsa, envuelto en papel mantequilla. El proceso se repite horas y días, todos los días del año a todas las horas. Mientras exista carne que asar, el fierro seguirá girando frente al fuego.

[...]

Domingo 21 de febrero.

Hay sol. Viajo en automóvil a dedo, camino por un sendero de tierra que atraviesa colinas y viñedos hasta la playa de Melanda, donde conozco a un joven de anteojos que tiene dificultades para expresarse. Como Cesare Pavese, salió de su pueblo para conocer el mundo. Llegó hasta Atenas. Ahora enseña en una escuela pública y siente que se ahoga. Al despedirnos dice que hablar conmigo fue como mirar por una ventana.

Lunes 22 de febrero.

Se celebra una fiesta religiosa llamada Green Monday. El dueño del bar me invita a un almuerzo vegetariano en su casa pero me siento inspirada con la historia del hombre que, mientras espera recuperar la casa en Chipre del Sur, conoce a una mujer inglesa, casada con un ex policía.

A las cuatro de la tarde se acaba la inspiración y voy a la fiesta. Británicos y chipriotas están ebrios. Rose, su esposo Tom, el chipriota parecido a Elmer, una morena igual a Glenn Close en La noche de las narices frías, un militar retirado que combatió al IRA, un campesino gigantesco al que llaman Bull, el dueño del bar y su familia.

A las seis de la tarde termina el Green Monday y ponen la carne en la parrilla. El militar retirado me cuenta al oído que Elmer Gruñón es amante de Rose y que su esposo Tom acepta a cambio de que le permitan mirar. Deja caer su mano izquierda sobre mi pierna derecha. Bull tiene su mano derecha en mi pierna izquierda y Tom sostiene sobre ambas piernas a la hija pequeña del dueño de casa.

La confidencia del militar retirado me despierta una atracción irresistible por Rose, le susurro al oído que me encantan sus piernas y le pregunto si puedo besarla. La mujer, sorprendida de que conozca su triángulo amoroso y de que su marido y su amante la utilicen, aproxima sus labios a los míos. Olvidamos los vegetales, la carne en la parrilla, el brandy, que estamos en la historia de un chileno que busca recuperar su casa ocupada por un chipriota del Norte, cuando un desgarrador tirón nos devuelve al asado y a un hombre parecido a Elmer Gruñón que nos arrastra del pelo, mientras la villana de Las narices frías intenta rescatarnos y Tom juega al caballito con la hija del dueño de casa sobre sus piernas.

Martes 23 de febrero.

Despierto junto a un enorme perro San Bernardo. El militar retirado tiene el estómago surcado de cicatrices causadas por el estallido de una bomba que le puso el IRA. Recuerdo mi mano desplazándose por el mapa de la guerra, la colección de muñecas de porcelana de la esposa, las plantas de plástico, las alfombras, el papel tapiz, el bergère de cuero negro. Siento deseos de vomitar.

Un bote a la deriva, en la parte posterior,

sobre una tabla que sirve de asiento,

una joven en traje de baño.

La rumana

A la barra del bar llega una rumana de pelo negro corto y tez blanca. Tiene la belleza ambigua de un muchacho y la sensualidad explícita de una breve falda y una blusa negra transparente. Trabaja como empleada doméstica para un matrimonio inglés con cinco hijos que la ha llevado a Suiza y Francia. Sabe alemán, francés, inglés y español, todos aprendidos viendo telenovelas. Me cuenta que mató a su hermano, golpeó a un profesor y a su novio:

–He likes to make me nervous. I cannot understand. Last night we came here and he didn’t talk to me in two hours, so when he brought me home I kicked him and he begun to cry as a baby.

La rumana cuenta la historia de un joven que, cansado de repartir panfletos sin que nadie le preste atención, entrega los papeles y repite: “Thank you, fuck you, thank you, fuck you”. A cada persona que entra al bar, la rumana le dice:

–Thank you, fuck you.

Anoche al regresar a casa de sus patrones, un automóvil negro que viajaba a gran velocidad la arrojó contra la cuneta. La joven no alcanzó a distinguir al conductor. Esta noche coquetea con un inglés.

–I want to fuck this man –dice reclinando el cuerpo sobre el tapete de la mesa de pool, antes de volver a su cuarto de asesora del hogar.

Cada noche aparece en el bar con ropa más atrevida, coquetea con todos y no se va con ninguno.

–Mi novio nunca me ha tocado. No me gusta que me toque, ni siquiera le permito besarme. Ahí viene, hablemos de otra cosa.

Entra un adolescente con dientes de conejo que no le dirige la mirada.

–Ahora voy a hablar contigo en español. ¿Sabes por qué soy así? Debes jurar que no vas a decírselo a nadie. Mañana, espérame en tu casa.

La rumana se acomoda en el sillón que se hunde con una caja de bombones sobre las rodillas.

–Ahora vamos a hablar en español –junta las piernas.

–En Rumania mi padre y mi madre trabajaban fuera de casa, mi hermano mayor estudiaba y yo me quedaba cuidando al menor. El mejor amigo de mi padre trabajaba con él en una fábrica de acero. Una tarde apareció en casa. Pensé que le había pasado algo a mi padre, dijo que necesitaba hablar conmigo...

La joven reacomoda la caja de bombones.

–No es necesario que sigas.

–Sí, es necesario. Mi hermano chico estaba en el jardín. Pude haber gritado pero no quise asustarlo. Creí que podría quitármelo de encima, pesaba tanto, me sofocaba su peso.

La rumana describe la ventana cerrada, las paredes blancas, la cama deshecha, la expresión del padre al volver de la fábrica, los temores de la madre al saber que su esposo salió en busca del amigo, el minúsculo baño donde lavó su calzón, el dolor entre sus piernas, el examen ginecológico, la encarcelación del amigo de su padre... las palabras inscriben la violación, esta vez en su cuerpo testigo. Tañen las campanas de la iglesia. La rumana se levanta. Los bombones caen.

Viernes 26 de febrero.

El militar retirado me cuenta cómo quebrantaba a los militantes vulnerables del IRA para que delatasen a sus compañeros. A cambio, simulo pasar por alto su impotencia.

Domingo 8 de marzo.

Atravieso el pueblo de P cargando una olla donde cociné una receta de estofado que mi madre preparaba los domingos, mientras mi padre lavaba la Renoleta, mi hermano leía en su pieza la revista Mecánica Popular y yo escribía poemas con heroínas que morían solas en tierras lejanas.

El sol atraviesa las nubes, el viento empuja la sombra hacia las colinas salpicadas de olivos. La quietud de las calles se interrumpe con el balido de una cabra que extravió su rebaño. En el bar de P, una rumana que fue violada, una joven de Moldavia que vino engañada a trabajar como prostituta en un bar y una viajera chilena almuerzan una receta familiar que tal vez vino de Ucrania.

A la deriva en el bote, sobre la tabla que les sirve de asiento, la joven en traje de baño y su melliza.

[...]

Domingo 18 de abril, Rodas.

Mientras me dirijo a Turquía, la bufanda de seda azul que olvidé en el barco sigue camino a El Pireo.

Falsificaciones

Los turistas que recalan en Estambul cruzan al menos una vez la explanada que une el palacio Topaky con la mezquita Santa Sofía. Por cada turista que pasa, un vendedor de souvenirs va tras él. Como el chancho y el afrecho, como el agua estancada y los mosquitos, son indivisibles.

La mercancía que ofrecen es una réplica barata e inexacta de los originales que se encuentran en el palacio y la mezquita. Su evidente falsedad induce a pensar que ningún turista se dejaría embaucar.

Habiendo una tarde permanecido más tiempo del habitual en la explanada, habiéndose los vendedores acostumbrado a su presencia, pudo comprobar cómo los turistas, por cansancio o necesidad de volver con regalos, compran las baratijas que luego exhibirán en las repisas de sus casas en Oregon, Temuco, Guayaquil, Alaska, Pekín... Con el paso del tiempo, la muerte y las mudanzas, los objetos llegarán al mercado persa donde serán encontrados por sus hijos o nietos, quienes asociarán las baratijas al relato mítico, volverán a comprarlas y la réplica tomará el lugar del original.

Miércoles 21 de abril, Dalyan, Turquía.

Hasta los años sesenta este fue un pueblo de calles polvorientas con un río navegable, pozas de agua caliente y una playa con tortugas. Cuando la vecina Marmaris se convirtió en un balneario internacional, los operadores turísticos buscaron un lugar en los alrededores para ampliar la estadía de los turistas y se encontraron con el apacible Dalyan. El pueblo se colmó de lanchones, tiendas, hoteles, cabañas, restaurantes, agencias de turismo... De todo el país llegó gente con la esperanza de ganar en tres meses dinero para pasar los nueve restantes.

Este año los europeos fueron advertidos del peligro que representa viajar a Turquía cuando se juzga al líder de los kurdos y el gobierno es acusado de violar los derechos humanos. Los comerciantes que invirtieron en renovar, pintar, construir, ampliar, se apostan todos los días en la calle principal para ver aparecer a los turistas y estos no aparecen. Cuando la chilena baja del autobús todos los ojos se posan en ella, casi puede escuchar el sonido de las liras caer en sus oídos. Cuatro jóvenes que beben cerveza en la terraza de un pub le ofrecen un buen hotel. La turista se hace pasar por una mochilera sin dinero y quedan dos: T vino de Estambul para juntar dinero y largarse de Turquía. K, fundador del primer grupo punk nacional, adicto a la heroína, busca dejar la droga. Ambos paran en la casa del padre de T, que en los bajos atiende el café Pearl Jam, al cual la invitan esa noche.

El salón de té

Jean Potocki en Viaje a Turquía y Egipto cuenta que en el siglo xvi el sultán acudía disfrazado a los salones de té para saber qué opinaba la gente de su gestión. En el siglo xx los políticos están demasiado ocupados para bajar a los salones de té, aunque allí los continúan criticando.

Un salón dispone de algunos tableros de backgammon y una máquina para preparar té. En verano los árboles sombrean las mesas que esperan en la vereda. Un camión cisterna riega la calle y, por minutos, huele a humedad. Los bebedores piden la primera taza de té. El minúsculo vaso de vidrio, que se ensancha ligeramente en la parte superior, permite introducir apenas los labios. Si en Occidente no se concibe beber en un recipiente sin asa, aquí el té jamás se sirve a una temperatura que impida sostener el vaso entre los dedos. En el platillo vienen dos cubos de azúcar que el calor derrite.

Un station se estaciona junto a las mesas. El grueso conductor abre la puerta trasera del automóvil para exhibir una ruma multicolor de baldes y jabones. Los comensales se aprestan a beber el primer sorbo. Bastarían dos para apurar el líquido; emplean cinco y seis. El vendedor ofrece en voz alta ocho tipos de jabones para el cuerpo y la ropa, más un balde. Los bebedores abandonan paulatinamente la silla para echar un vistazo. En un momento llega a haber seis hombres inclinados sobre la pila de jabones y baldes. Cuando parece que la transacción va a concretarse, vuelven a sus mesas y piden otra taza de té (beben de quince a veinte diarias), engarzándose en una interminable discusión sobre la inflación, la falta de trabajo, los políticos que roban a espaldas del pueblo... El dueño del salón retira los vasos. El vendedor aprovecha para lamentarse en voz alta de que los bebedores dejen pasar una ganga como aquella, regresa al automóvil y hace ademán de guardar los productos en sus cajas. Un bebedor se acerca. El vendedor le tiende un balde con ocho jabones, esconde las liras bajo la túnica y procede a guardar la mercadería. Se acerca un segundo bebedor, un tercero y un cuarto... Algunos prefieren el color rosa, el verde, el celeste. Dos horas más tarde los bebedores vuelven a sus casas llevando ocho tipos de jabones y un balde. El chofer guarda el camión cisterna en el hangar, no saldrá hasta las cuatro de la tarde cuando los bebedores hayan vuelto al salón de té y por la calle se aproxime otra ganga.

Jueves 22 de abril, Dalyan.

Cecilia Alvear me escribe un correo electrónico advirtiendo que no podré utilizar el pasaje aéreo liberado a Santiago durante la temporada alta. Tengo dos semanas para embarcar a Chile o deberé esperar cuatro meses. El dinero es insuficiente para sobrevivir hasta entonces. No puedo creer que el viaje termine aquí.

El vendedor de oro

En la discoteca de la pensión Monastyr, Ercan, un tío anciano y una turista chilena conversan alrededor de la estufa a leña cuando entra al lugar un hombre corpulento y abotagado, con la papada comprimida por el cuello de la camisa. Ercan y el anciano besan su mano y esperan de pie a que regrese acompañado por una joven mujer con la cabeza envuelta en un pañuelo que cubre hasta su cuello.

Ercan trae una botella de raki y una fuente con nísperos, guindas y ciruelas. El visitante se sumerge en una conversación con el anciano, a quien da muestras de profundo respeto. La mujer, un espejismo de Stefania Sandrelli en el film Nos habíamos amado tanto, acepta en silencio ser dejada aparte. El visitante coge un níspero entre sus dedos colmados de anillos de oro y piedras preciosas, y hunde sus pequeños dientes en la carne anaranjada. Ercan, que coloca un cenicero limpio cada cinco minutos, explica a la turista que se trata de un vendedor de oro, el más adinerado de la zona. “Cada vez viene con una mujer diferente”, confidencia. El hombre, que se limpia continuamente el sudor de su rostro con un pañuelo, les entrega un níspero de su plato en un gesto que remite al Imperio Otomano, cuando los sultanes celebraban la circuncisión del hijo varón abriendo las puertas de su casa para circuncidar a ciento cincuenta niños del pueblo, cuando los límites de Turquía se extendían desde la China a Europa, y el regalo más apetecible era el oro.

A la medianoche ha cerrado el salón de té, el bazar, el almacén y la joyería. En la calle sólo queda un Mercedes Benz negro. En el asiento trasero un niño escudriña la oscuridad llamando a su madre mientras en la pensión, el vendedor de oro limpia los vestigios del imperio con un pañuelo ordinario.

Viernes 23 de abril, Dalyan.

Al principio voy al café Pearl Jam sólo por las noches. Ahora que olvidé escribir, también al mediodía bebo vino barato; refugiados en la orilla del río, imaginando la vida que podríamos llevar si se nos ocurriese un negocio para cuando empiece la temporada. Al mediodía el calor y la embriaguez deshacen los sueños. Sólo en la tarde, cuando empieza a correr viento, logramos desperezarnos. Con la noche vuelve a caer sobre nosotros la imposibilidad. Comienzo a sentirme parte de este vicio.