Cuando este libro fue publicado por primera vez la portada era una foto elocuente, crudísima, de esas que aparecían en las secciones de policiales de los diarios. El hombre de la imagen es el mismo en esta nueva edición, Roberto Fuentes Morrison, el Wally, pero en esa portada de 1991 yace ensangrentado en la acera con los ojos cerrados para siempre. La fotografía se hizo poco después de que fuera acribillado por un comando del Frente Patriótico Manuel Rodríguez-Autónomo, que lo esperaba a la salida de su departamento de Ñuñoa para ajustar cuentas.

Fue una emboscada certera, profesional. El Wally que apura una taza de café, se despide de su esposa, cruza la puerta de su departamento en un primer piso con un bolso en la mano y una Browning calibre 9 milímetros al cinto. Ya en la calle, camino a su camioneta, se topa con cinco hombres que lo saludan con sus armas automáticas, sin darle oportunidad de sacar su pistola. “El sol proyectaba ya su luminosidad luego de varios días nublados y el atlético ex comandante de la Fuerza Aérea de Chile (FACh) ofreció un buen blanco a los criminales”, reportó El Mercurio al día siguiente. También reportó que los cinco hombres “dispararon por sorpresa, ubicados en forma de abanico”, que “erraron sólo dos tiros” y que uno de esos hombres, cuando las balas cesaron, se acercó a examinar el cuerpo tendido en el piso. Tras pulsar la yugular, no fuera a ser cosa que siguiera con vida, ordenó la retirada.

Cincuenta y dos años, tres hijos, comandante de escuadrilla de la FACh, el Wally ha sido ejecutado con dieciocho balazos y lo rodean policías y agentes de civil, quizás algunos de los mismos agentes de los servicios de seguridad de la dictadura con los que compartió hasta poco antes de su retiro, dos años atrás. En el momento de esa foto, tomada en picado, probablemente el cuerpo todavía no termina de enfriarse. Una frazada lo cubre, y de su rostro salpicado de sangre asoma la mueca del dolor y la desgracia. Es una foto perturbadora. Es la mañana del viernes 9 de junio de 1989 y el Wally acaba de dejar este mundo del mismo modo en que vivió: ensangrentado, arrastrando una sombra de horror y de muerte a su paso.

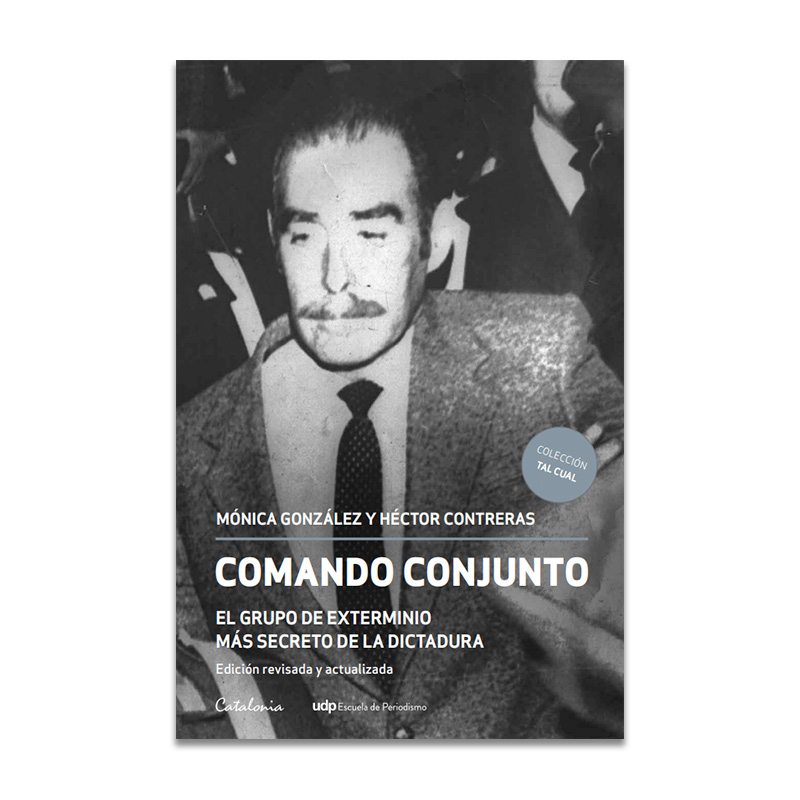

En ese sentido la ejecución de Wally tuvo el significado de una vuelta de mano, de justicia popular, si se quiere, que era la única forma posible de justicia para los crímenes de la dictadura que existía hasta entonces. Cuatro años antes, como se ve en la portada de esta nueva edición, Fuentes Morrison había llegado a los tribunales para declarar ante el ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago Carlos Cerda, quien lo sometió a proceso junto a otros integrantes del Comando Conjunto, la organización clandestina de la Fuerza Aérea que quedó al descubierto cuando en 1984 el agente Andrés Valenzuela llegó a la revista Cauce preguntando por la periodista Mónica González para dar cuenta de un infierno desconocido. Hasta entonces se creía que detrás de todos los crímenes sistemáticos de la dictadura en los setenta estaba únicamente la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA).

La confesión del hombre al que llamaban Papudo fue el punto de partida de este libro y de la corta investigación del ministro Cerda, que fue forzado por sus superiores a aplicar la ley de amnistía, y de paso sancionado. El Wally, identificado por los sobrevivientes por su porte alto y fornido como un oso, por sus cejas y bigotes poblados, por sus pecas y su crueldad sin límites, se paseaba tranquilamente por la calle a fines de los años ochenta, como se paseaban y seguirán paseándose gran parte de los represores, confiados en la vigencia de la ley de amnistía y en la permanencia de Pinochet y los suyos en el poder, confiados en que Pinochet había perdido el plebiscito de 1988 pero no el poder, en que seguiría al frente del Ejército y dejaría a jueces, senadores, jefes militares, alcaldes y funcionarios de todo orden designados a su arbitrio por muchos años. La democracia que venía en camino estaba condicionada a la impunidad. Una democracia secuestrada, bajo amenaza y tutela.

Por si había alguna duda, Pinochet lo dejó en claro en una entrevista de agosto de 1989 en la revista Qué Pasa: “Yo no amenazo, no acostumbro a amenazar. Sólo advierto una vez. El día que toquen a alguno de mis hombres se acabó el Estado de Derecho”.

Un año y medio después de esa entrevista, al dar a conocer por cadena nacional de radio y televisión los resultados del Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, el presidente Patricio Aylwin advirtió con tono severo y de reproche que “nadie tiene derecho a atentar contra la vida ajena, a pretexto de justicia”.

Claro, los asesinatos políticos estaban a la orden del día. Un mes después será asesinado el senador gremialista Jaime Guzmán, el más influyente de los civiles del régimen. Once meses antes había sido el turno del coronel de Carabineros Luis Fontaine. Y en marzo de 1990, a diez días del regreso de la democracia, el general de aviación Gustavo Leigh y su socio Freddy Enrique Ruiz, exjefe de Inteligencia de la Aviación y responsable del Comando Conjunto, habían quedado gravemente heridos por un atentado a balazos. Los dos hacían una vida de ciudadanos respetables en una oficina de Providencia, dedicados al corretaje de propiedades.

Cincuenta y dos años, tres hijos, comandante de escuadrilla de la FACh, el Wally ha sido ejecutado con dieciocho balazos y lo rodean policías y agentes de civil, quizás algunos de los mismos agentes de los servicios de seguridad de la dictadura con los que compartió hasta poco antes de su retiro, dos años atrás.

En ese contexto, antes de que Aylwin asumiera la presidencia y diera inicio a la transición a la democracia, el Frente Patriótico Manuel Rodríguez-Autónomo comenzó la campaña No a la Impunidad, que puso en la mira a una larga lista de criminales y cómplices civiles de los crímenes de la dictadura. El primero de esa lista fue el Wally. Y en ese contexto también, ya en democracia, en que la verdad comenzaba a aflorar en una dimensión más completa, en que los agentes de la dictadura seguían operando en las sombras, en que no había perspectiva de una justicia real, sin eufemismos –a excepción del crimen del excanciller Orlando Letelier, expresamente excluido de la ley de amnistía–, es que fue escrito y publicado el libro de Mónica González y Héctor Contreras con la foto ensangrentada del Wally en portada.

Si, como dijo Aylwin, “en este tema de las violaciones a los derechos humanos, el esclarecimiento de la verdad ya es una parte importante del cumplimiento de la justicia para con las víctimas”, puede darse por seguro que este libro y la entrevista que lo originó hicieron mucho más por la justicia que los tribunales chilenos en tiempos de la dictadura y durante buena parte de la transición a la democracia en los años noventa. De hecho, si algo cruza su lectura de principio a fin, además de una perversidad exacerbada, es la complicidad de la enorme mayoría de los jueces de las altas cortes. Jueces que desatendieron recursos de amparo que llegaron a sus escritorios de manera oportuna y formal, recursos desesperados de familiares que fueron tramitados con desidia, ingenuidad o condescendencia. La justicia queda en entredicho y explica en parte la cadena de ejecuciones a los represores. Y explica también la necesidad de dar cuenta detallada de los crímenes, tal como ocurrieron, en tiempos en que la verdad estaba en cuestión.

En ese sentido Comando Conjunto es un libro crudo y doloroso, aun con la perspectiva del tiempo; también un libro humano, reparador, que reconstruye la historia de un grupo de exterminio clandestino a la vez que entreteje las historias de vida de cada una de las víctimas que cayeron en sus manos. No son sólo números. No es un conteo de casos. Los números no alcanzan a dimensionar el horror. Para medir en su amplitud y hondura la pérdida, el daño, se hace necesario contar quiénes eran las víctimas, sus cercanos, contar sus orígenes, sus creencias, quiénes eran esos militantes a los que el Wally, el Fifo, el Lito, el Lolo, el Chirola, el Fanta, don Beto, Kiko, Patán, Larry, Papudo y otros agentes mal aspectados iban a buscar a sus casas y se los llevaban a los golpes frente a sus parejas, frente a sus hijos, frente a sus padres y madres, una cacería guiada por una búsqueda frenética de armas que nunca aparecían. ¡Las armas! ¿Dónde están las armas? Al recorrer cada caso, como una cadena de tragedias que se concatenan, queda en claro que las víctimas no tenían armas y a veces ni siquiera se escondían, quizás porque no tenían a dónde ir o no esperaban que pasara lo que pasó, porque cómo iba a ser posible que esa gente que se había tomado el poder llegara a hacer lo que hizo; porque, en último caso, qué cosa tan reprochable habían hecho para tener que andar escondiéndose.

Como contracara están las biografías de los represores, su banalidad, sus límites. El “olor a muerto que le impregnaba la piel” a Andrés Valenzuela y que lo llevó a desertar y contar todo, aunque no dudara de que lo buscarían para matarlo. La asepsia cómplice de los médicos. El goce del Fifo Palma ante el padecimiento ajeno. La compasión del guardia Rojas Campillay ante los detenidos una noche de Navidad, lo que significó su baja. Los modales del Wally, otra vez el Wally, que solía volver a la casa de los detenidos para buscar ropa y consolar a las esposas, que se compadecía de los huérfanos de sus víctimas, porque qué culpa tenían esas pobres criaturas. El Wally, que era capaz de acercarse a una muchacha desnuda que acababa de ser torturada salvajemente para decirle al oído, quizás mesándole el pelo, que le había arruinado el almuerzo porque él tenía una hija de la misma edad que ella.

Comando Conjunto es un libro crudo y doloroso, aun con la perspectiva del tiempo; también un libro humano, reparador, que reconstruye la historia de un grupo de exterminio clandestino a la vez que entreteje las historias de vida de cada una de las víctimas que cayeron en sus manos. No son sólo números. No es un conteo de casos. Los números no alcanzan a dimensionar el horror.

La perversidad fue tan grande que alcanzó a afectar a los torturadores y persiguió de por vida a las víctimas sobrevivientes. Torturadores que terminaron torturados y asesinados por sus compañeros, como ocurrió con el soldado Guillermo Bratti. Víctimas para quienes haber salido con vida de esos cuarteles secretos fue motivo de vergüenza y culpa, considerando que la gran mayoría de quienes pasaron por ahí se vieron forzados a delatar bajo tortura a compañeros, amigos, familiares. “La culpa de ser un sobreviviente sería a veces casi tan horrible como la tortura”, se lee en este libro. “El peso de haber dicho, al límite de la resistencia, un nombre, una dirección” es una cruz que se carga de por vida y de la que los partidos de la izquierda chilena hicieron un tabú, porque era un tema incómodo y deshonroso, del que no se hablaba, porque la lucha, compañero, la lucha continúa y hay que resistir hasta las últimas.

Muchas cosas pasaron desde la publicación de este libro. Empezando por el hecho de que desde fines de los años noventa, como consecuencia de la detención de Pinochet en Londres y la renovación de jueces de las altas cortes chilenas, la justicia comenzó a operar como tal, de modo lento y tardío, pero se puso en marcha al fin, asumiendo el criterio de que los crímenes de lesa humanidad son imprescriptibles. En consecuencia, como puede leerse en esta edición actualizada, desde entonces varios de los agentes y jefes del Comando Conjunto han sido juzgados y condenados. Algunos siguen presos o murieron en prisión, si es que no tuvieron la fortuna de morir antes de que la justicia los alcanzara. Desde entonces también, pese a los avances de la justicia, pese al mea culpa de las instituciones y a libros como este, la memoria y la conciencia sobre los crímenes sistemáticos de la dictadura han estado en permanente tensión, en un constante tira y afloja, sin que termine de decantar un consenso social en favor del nunca más.

Por eso resulta significativo que este libro vuelva a circular al conmemorarse cincuenta años del golpe de Estado. Más todavía considerando que la conmemoración ocurre en medio de una oleada negacionista que tiende a relativizar los hechos o bien a justificarlos con la excusa de los contextos o la teoría de los dos demonios. La idea de reconocer culpas en ambos lados a modo de pretexto del horror, la idea de que todos somos responsables de la violencia desatada antes y después del golpe de Estado, como si fueran la misma cosa, pone en un mismo lugar a víctimas y victimarios. Y no. No son lo mismo, ni por lejos. De un lado había agentes financiados por el Estado; del otro, civiles perseguidos por sus ideas políticas y, en pocos casos, resistiendo esa persecución. De cualquier modo, como da cuenta este libro, ambos grupos fueron arrastrados a un mismo infierno.

Parece volver a ser necesario, quizás más necesario que nunca, recordar el horror. Ante el olvido, ante el desconocimiento, ante la negación, vale recordar. A fin de cuentas, además de un libro de denuncia, este es un libro que previene sobre el alcance de la maldad. La maldad de la llamada lucha antisubversiva lo contaminó todo, dice el agente arrepentido Andrés Valenzuela: “Un sistema [que] además de destruir a las víctimas destruye al victimario, en su vida afectiva, mata sus sentimientos y los convierte en unas bestias”. De eso, en definitiva, se habla aquí. Del alcance de la violencia institucional, de sus consecuencias, del modo en que esa violencia lo inundó todo y terminó entrando en las casas de los perpetradores y de un país. De ahí que Mónica González lo dedique, además de a sus hijas y a los sobrevivientes, “a los hijos de las víctimas y de los victimarios, principales destinatarios de esta historia”. Entonces, como ahora, hay en ese gesto una esperanza de redención.