La mañana del sábado 6 de mayo del 2017 Cristina Cabezas (40) desplegó en el piso de cemento de la Estación Central el paño verde oscuro en el que vendería parches de tela para la ropa durante la jornada. Tomó asiento en un banco de concreto que estaba a pocos metros de la tienda Nike Factory, una de las más grandes del sector, que está entre un McDonald’s y la entrada al centro comercial Arauco Estación, y se dispuso a ordenar su mercadería.

Uno a uno iba sacando los parches de un bolso depor- tivo negro y, honrando su fama de organizada, los colocaba de forma simétrica para que abarcaran todo el espacio. Ese otoño los diseños de flores se vendían rápido, así que Cristina se preocupó de que la oferta de margaritas, rosas, violetas y magnolias fuera visible y abundante. A su lado, ordenó diseños de equipos de fútbol y de personajes de animé, a los cuales tampoco les faltaba clientela.

Ese sábado, como de costumbre, llegó cerca de las nueve de la mañana, antes que la mayoría de los vendedores ambulantes y los comerciantes con patente de la Plaza Argentina. La masa de peatones que hace de esa explanada uno de los puntos más concurridos y de mayor población flotante en Santiago ya comenzaba a circular.

La ubicación estratégica de la Plaza Argentina y las quinientas mil personas que transitan diariamente por el lugar —según estimaciones de la Secretaría de Planificación de la municipalidad de Estación Central— convierten a este espacio de cemento de 4.075 m² en un lugar muy apetecido para el comercio, tanto formal como informal: hacia el sur, colinda con la estación de buses San Borja y con la estación de trenes; hacia el oriente, limita con el barrio Meiggs —lugar neurálgico del comercio capitalino— y el centro comercial Portal Exposición; hacia el poniente se erige el persa San Borja —galpón que alberga alrededor de un centenar de tiendas—, y la Alame- da, principal arteria vehicular de Santiago, hacia el norte. Desde la salida del metro Estación Central, cualquier peatón puede notar cómo los comerciantes ocupan las paredes y la calle para ofrecer los productos más vendidos según la temporada, sean juguetes, perfumes, audífonos, chocolates, o casi cualquier otra cosa. Esto ha sido fuerte- mente resentido por las autoridades, quienes desde el año 2012 empezaron a reforzar la dotación de carabineros es- tables en el lugar para controlar el comercio y focalizaron grupos específicos para esta labor. Uno de ellos, conocido entre los funcionarios de la 21° Comisaría de Estación Central como ECO 21 —sigla para “Escuadra Central de Orden Público”. El número hace referencia a la comi- saría de la cual dependía— era liderado por el suboficial mayor Francisco Arzola.

Este grupo se dedicaba, principalmente, a la fiscalización de comerciantes irregulares, pero, en palabras de Arzola, en ocasiones también excedían a esta única tarea. “Nosotros cumplimos la función de controlar el co- mercio ambulante, pero cuando había contingencia, cuando había marchas en el sector, por dotación y por especialidad, por instrucciones, por la preparación que habíamos recibido yo y la gente que estaba conmigo, cumplíamos la función de control del orden público”, contó en su declaración en el juicio oral.

Al mediodía del sábado 6 de mayo del 2017, José Luis Lara (40), esposo de Cristina Cabezas, fue a la Plaza Argentina junto a Dylan (10), el hijo menor del matrimonio, para ayudarla con la venta de parches. Mientras la otra hija de ambos, Noelia (22) vendía carcasas para celulares y esmalte de uñas en la misma plaza.

Durante la mañana la mercadería se vendió rápido y Cristina, que ya pensaba en los objetos que encargaría para la venta del próximo fin de semana —en el que se celebraba el Día de la Madre— consideró que podría vender todos los parches que tenía en el bolso, que su- maban alrededor de doscientos mil pesos, antes de que llegara la noche. Fumaba cigarros piratas que vendía una anciana cigarrera al borde de la vereda de la calle Exposi- ción y comía chicle, sentada en el banco de concreto en el que alcanzaba a capear el sol que caía ese día bajo la única sombra del sector, que era proyectada por una palmera que se erguía a pocos metros de ella.

Y entonces, a las dos de la tarde, gritaron.

—¡El Nazi! ¡Conchetumadre, el Nazi!

***

Al principio, Cristina no escuchó los gritos, pero vio como pasaron dos comerciantes corriendo con sus bolsos y paños doblados bajo el brazo a pocos pasos de su puesto. Levantó la vista, la luz la encandiló, pero pudo ver cómo a la distancia varios otros colegas también se abrían paso velozmente entre las miles de personas que circulaban con maletas o bolsas por la Plaza Argentina. De pronto, casi no quedaban paños desplegados en la explanada, aunque esa vista, como siempre ocurría, sólo duraría unos pocos minutos.

—¡Corre, Cristi, que está este hueón! —le dijo otro comerciante que pasó corriendo al lado suyo.

Cristina buscó con la mirada a su esposo, que estaba junto a su hijo de la mano a pocos metros de ella, apoyados en la baranda por donde se veía la salida del metro Estación Central tomando una Coca-Cola. Botó sin cui- dado su cigarro bajo la palmera que le daba sombra y se dispuso a meter dentro del bolso negro deportivo toda la mercadería que tenía en el suelo.

Con la respiración agitada y transpirando por el calor, agarraba los parches con fuerza y los iba metiendo arru- gados en el bolso, montón por montón. A su alrededor, seguían apareciendo vendedores y amigos que le grita- ban: “¡Corre, Cristi!”.

Ya estaba cerrando el bolso, que a esas alturas del día tenía un poco más de la mitad de su capacidad ocupada, cuando el cabo 2° Rodrigo Muñoz Cid (26), de la 21° Comisaría de Estación Central y parte del equipo ECO 21, la tomó del brazo.

Varios pensamientos se cruzaron por la mente de Cristina. Tiempo después, dirá que en ese instante se preocupó por su mercadería y por cómo llevaría plata esa noche a su casa, porque era habitual que los carabineros que ejercían esos controles robaran los objetos confisca- dos a los vendedores ambulantes y que en el parte que les sacaban se omitiera o adulterara la cantidad de piezas que habían sido requisadas. También dirá que pensó en los gritos de su hijo, que estaba a pasos de ella y que ha- bía desparramado su Coca-Cola por el suelo. Dirá otras cosas, pero lo que siempre repetirá al contar la historia, tanto a fiscales, oficiales de la Policía de Investigaciones, como a jueces y periodistas, es que nunca se esperó la magnitud de lo que le iría a tocar. No anticipó, ni de cerca, el horror.

***

Con una mano del cabo agarrándole el brazo, Cristina, aún a la altura del piso, se dio vuelta y lo miró: el cuerpo fornido del uniformado tapó el sol. El cabo Muñoz la echó a un lado y tomó el bolso deportivo negro para con- fiscarlo, como era usual en esos procedimientos.

—¡Pásame el bolso, weón! —gritó Cristina, desespe- rada.

—¡No, mierda, y si no te vai, te llevo detenida! —le contestó Muñoz con un tono de voz seco y sin espacio para discusiones.

Como también era usual en esos procedimientos, Cristina le tiró el paño doblado con los objetos que aún quedaban en él a su marido. Luego, se abalanzó sobre el policía y logró moverlo hacia un lado para tomar una de las correas del bolso y, así, empezar a tironearlo. Ya lleva- ba años en la calle y estaba decidida a que el cabo Muñoz no la sacara tan fácil.

Él no se dejó intimidar y no sólo no soltó el bolso, sino que, determinado a no fallar en el procedimiento, empezó a tironearlo de vuelta. La fuerza de Cristina es- taba siendo fácilmente superada por la del cabo, quien la logró mover un par de metros. La comerciante, transpi- rada, despeinada y cansada, se negaba a soltar la merca- dería. Entonces el carabinero se llevó una mano al pecho, en donde guardaba su radio transmisor, y pidió refuerzos. A esa altura, el duelo en torno al bolso no pasaba des- apercibido por los miles de peatones del lugar, quienes, atentos y curiosos, formaron un círculo alrededor de la comerciante y el carabinero.

Muñoz se habría quedado con el bolso con facilidad de no haber sido porque llegaron, en cosa de segundos, dos vendedores ambulantes y amigos de Cristina que se sumaron a sus esfuerzos para ayudarla a tirar del bolso hasta romperlo por el lado del cierre.

Según Cristina, la técnica de forzar el bolso hasta romperlo tiene una lógica que responde a los habituales enfrentamientos entre los comerciantes ambulantes y ca- rabineros. “Todos los comerciantes lo hacemos. Te quitan la mercadería y nosotros luchamos hasta romper el bolso para que caiga la mercadería al suelo, porque ellos no la recogen. Esa es la manera de nosotros de poder salvarla”. Al poco rato del enfrentamiento entre Cabezas y Mu- ñoz, ya había parches de flores, de equipos de fútbol y de personajes de películas, tirados en el suelo.

La gente miraba con atención y grababa la escena con distancia, cuando llegó la cabo 2° Claudia Sandoval (22), de la 21° Comisaría de Estación Central y parte del equi- po ECO 21, para ayudar a Muñoz.

—¡¿Qué pasó, Cristi?! —le dijo Sandoval a la comer- ciante, una vez que el forcejeo había terminado.

Durante el juicio, Cabezas aclaró que ella, al igual que muchos otros comerciantes ambulantes del sector, co- nocían a los carabineros que hacían rondas permanentes por la Plaza Argentina, por lo que no era extraño que se refirieran entre sí por sus nombres o apodos.

—Nada —respondió la comerciante con desdén y la respiración fuerte y entrecortada—. Ya sé lo que tenemos que hacer —continuó diciéndole antes de alzar la mano para pasarle su carnet de identidad, el que guardaba en un banano gris que colgaba de su cintura.

Sandoval tomó el documento, agarró a Cristina Ca- bezas del brazo y le indicó que tenían que caminar hacia el piquete, que era el nombre con el que, carabineros y comerciantes, conocían al bus institucional del ECO 21. Del tamaño de una micro, el bus blindado era utilizado para transportar a la dotación policial y a personas dete- nidas.

—¡Pero suéltame, si sabís que no me voy a escapar!

—le dijo Cabezas a Sandoval, protestando y moviendo el hombro, a lo que la uniformada, quien ya conocía el ca- rácter de la vendedora y sabía que no tenía resquemores en hacer frente a carabineros, accedió.

Ambas, vendedora y policía, caminaron los casi veinte metros que las separaban del lugar donde estaba estacio- nado el piquete, separadas, codo a codo, y en silencio. Sandoval empujó la puerta del bus y entró con Cris- tina. En el interior, hay dos filas de asientos, que están pegadas a las paredes de ambos costados, por lo que los pasajeros se miran de frente y queda un amplio espacio entre medio de ellos.

—Siéntate ahí —le dijo Sandoval, señalándole el ter- cer puesto de la fila del lado del conductor, mientras ella se inclinaba hacia la cabina para dejar el carnet de identi- dad de la vendedora en una carpeta.

Después de eso, dio media vuelta, y sin decir ninguna palabra bajó del bus y cerró la puerta.

***

Cristina Cabezas se quedó sola en un bus con capacidad para alrededor de veinte personas. Las únicas ventanas que tenía el piquete eran espacios rectangulares de no más de diez centímetros de ancho y cuarenta de largo que estaban ubicadas en el borde superior de las paredes, casi a la altura del techo, y que en ese momento estaban ce- rradas. El resto del espacio estaba blindado. Por el grosor de las paredes no se distinguía bien el sonido de lo que pasaba afuera del bus, y desde afuera tampoco se percibía lo que pasaba al interior. Adentro no había cámaras.

Estaba a oscuras y en silencio. En ese entonces no se percató, pero había entrado a otro espacio, muy distinto al de afuera, con otras reglas, otra jerarquía. Había en- trado en una suspensión de las leyes. Y estaba por darse cuenta.

Sentada, miró al fondo del bus y se encontró con cuatro carros de supermercado agrupados que contenían mercadería que había sido requisada a los vendedores ambulantes. Quiso inclinarse para mirar el contenido de las incautaciones, cuando una voz masculina, ronca y ta- jante, terminó en seco con el silencio. Esa voz no dejaría de atormentar a Cabezas por mucho tiempo después y aparecería con frecuencia en sus pesadillas.

—Hasta acá llegaste, maraca conchetumadre —dijo con tono calmado e imponente la voz, que salió de la cabina del piloto e hizo que Cristina se diera vuelta para buscar, entre medio de la oscuridad, de dónde venía.

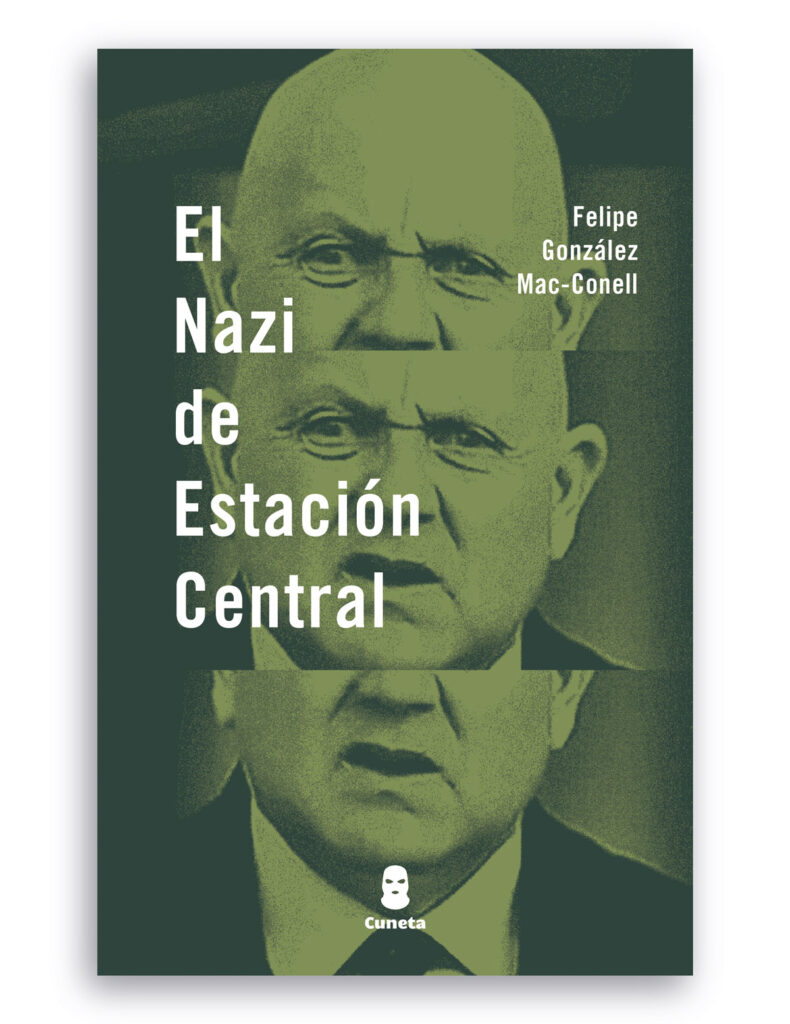

La vendedora pudo ver cómo desde la cabina del pi- loto se alzaba un cuerpo robusto, de mediana estatura, de brazos gordos y cabeza calva. Ahí supo frente a quién estaba, y que su única compañía en ese espacio era el sub- oficial mayor Francisco Arzola (49), de la 21° Comisaría de Estación Central, líder del equipo ECO 21, y quien, para todos los comerciantes, ambulantes o con patente de la Plaza Argentina, era conocido como el Nazi.

***

—¡Ándate pal fondo! —le dijo tajante Arzola, parado a pocos pasos de Cristina, que permanecía sentada en el tercer asiento de la fila del piloto, y quien, entre la os- curidad, sintió que el cuerpo del carabinero se imponía, como un gigante, en todo el espacio.

—¡Usted no está a cargo de mi procedimiento! A mí Sandoval me dijo que me quedara sentada aquí —le res- pondió Cabezas apelando a los protocolos de Carabine- ros. Determinada a no mostrar flaquezas, intentó parecer fuerte y decidida, pero, según reconoce, apenas podía contener el nudo en su garganta al hablar.

Eso bastó para desatar la rabia. Arzola la tomó de la ropa y la empujó hacia el final del bus, en donde la ven- dedora cayó sobre los carros de supermercado y quedó tirada en el piso. El suboficial mayor se acercó a Cristina, la tomó del cuello, la levantó hasta sentarla en uno de los puestos del fondo del bus y empezó a ahorcarla con ambas manos. La fuerza que ejerció sobre el cuello de la comerciante fue tal que en las fotografías tomadas en la constatación de lesiones se notaban la marca de los dedos del policía sobre su piel.

Más tarde, ella intentó zafarse, pero como Arzola la ahorcaba con sus brazos extendidos, le fue imposible. “Llegué a pensar que moriría”, indicó en su declaración ante la Corporación de Asistencia Judicial. No supo cuánto duró el ahorcamiento, pero le pareció una eter- nidad.

Después de ahorcarla, Arzola la agarró de su abun- dante, rulienta y teñida cabellera color café claro con tintes rubios y empezó a arrastrarla por el piso del pi- quete. Cristina asegura que pudo sentir cómo se le salían mechones de pelo desde la raíz, y que era un dolor inso- portable. De lado a lado, Arzola “barrió” el piso con ella, según las propias palabras de la comerciante. Todo esto, mientras la vendedora no paraba de gritar y de llorar.

Cuando el suboficial Arzola se detuvo, el cuerpo de Cristina quedó tirado junto a los carros de supermerca- do en medio del silencio y la oscuridad. Ahí, mientras lloraba y sin caer en cuenta de lo que acababa de pasar, se tomó la cabeza y pudo ver en sus manos mechones enteros de cabellos que se habían desprendido. Entonces, Arzola volvió a la carga: la tomó del pelo con una mano y empezó a pegarle con el puño de la otra en la cabeza, cuidando no golpearla en la cara.

La comerciante ya no tenía fuerzas, no podía estar sentada. Su cuerpo era un peso muerto en el que Arzola descargaba toda su fuerza mientras decía, con rabia y sal- picando saliva: “¡Ya vai a ver, maraca culiá!”.

En eso estaba el suboficial mayor cuando alguien tocó la puerta.

Arzola tomó una pausa y se levantó para ir a abrir. Cristina quedó tirada en el piso del bus, jadeando con dificultad y con la cabeza palpitante.

—¡Esto no va a quedar así! —Le alcanzó a decir Cris- tina, antes de advertirle que iba a presentar una denuncia en su contra.

—¡Nadie te va a creer, maraca culiá!... No tenís lesio- nes ni testigos. Te voy a dejar encargada con todos mis colegas y apenas te pillen te vamos a cargar pa pasarte pa arriba —le contestó Arzola antes de abrir la puerta del piquete, según el testimonio de Cristina.

Un rayo de luz logró colarse en el interior del piquete. Cuando levantó la mirada, la comerciante pudo ver cómo la cabo Sandoval, que la había ingresado al piquete unos minutos antes, entraba ignorándola, para dejar unos cha- lecos que había confiscado junto a otro carabinero en el comercio ambulante. Luego salió del bus.

Sin fuerzas, Cristina quedó tirada en el suelo en un es- pacio donde las normas y protocolos se anulaban. Aden- tro, Arzola controlaba ese espacio y ese silencio, ahí nadie podía cuestionarlo y menos contradecirlo.

Después de la interrupción, Arzola, que también ja- deaba de cansancio, se arregló la camisa y se sacudió el pantalón. Se disponía a volver sobre el cuerpo aún tirado en el piso de Cristina, cuando alguien tocó de nuevo la puerta.

***

Arzola dio media vuelta y abrió. El haz de luz que se coló al interior del piquete esta vez fue más largo y le permitió a Cristina ver cómo el cabo Muñoz, el mismo con quien había protagonizado el tironeo del bolso deportivo ne- gro, ahora subía a empujones a dos antiguos conocidos: Giovanni Zúñiga (31) y Caroline Segura (35), un matri- monio de vendedores del sector.

Giovanni Zúñiga, de baja estatura, contextura gruesa, pelo color café claro y voz tímida y temblorosa, ejercía el comercio ambulante en la Plaza Argentina desde los doce años. Esa tarde estaba vendiendo pendrives, audífonos y chocolates junto a su esposa, pero alcanzó a guardar esa mercadería antes de que los subieran al piquete con la justificación de hacerles un control de identidad. Detrás de ellos, también subieron las cabos Sandoval y Leslie Sánchez (21) de la 21° Comisaría de Estación Central y parte del equipo ECO 21. La puerta se cerró detrás de ellas y la breve conexión que se estableció con el mundo exterior volvió a cortarse.

Afuera, un grupo de comerciantes y de peatones que vieron la detención de Cristina se habían reunido en tor- no al piquete para pedir que soltaran a la vendedora.

Según lo que declararon ambos, tanto a Giovanni Zúñiga como a Caroline Segura, lo primero que les llamó la atención apenas subieron al piquete fue ver a Cristina Cabezas tirada en el piso al fondo del bus, llorando con pelos en sus manos, y que tenía, tanto su cara como su cuello, rojos e hinchados.

—¡¿Qué te pasó, Cristi?! —le preguntó Giovanni Zúñiga, quien se acercó, junto a Caroline Segura, con rapidez para verla.

—¡Este viejo culiao me pegó!... ¡El Nazi me pegó! — respondió con esfuerzo y voz entrecortada por el llanto, apuntando a Arzola.

Zúñiga y Segura voltearon y junto a la cabina del con- ductor, al lado de la palanca de cambios, vieron a Arzola de pie. Entre medio de la oscuridad, ambos pudieron no- tar que el suboficial mayor jadeaba de agitación y que su cara estaba hinchada: “colorada como un pescado”, como la describe Caroline Segura.

—¡Oye, ¿por qué le pegái, si es mujer?! —increpó Giovanni Zúñiga a Francisco Arzola.

—¡¿Y qué te metís vo, chancho culiao?! —le contestó en seco y con un dejo de burla el suboficial mayor.

Entonces el líder del ECO 21 miró al cabo Muñoz, que presenciaba la escena desde el costado del piquete, y le dio una instrucción escueta, que sintetizaba el poder que tenía Arzola sobre todo quien estuviese al interior del bus: “Arréglalo”.

Ahí mismo, Muñoz sacó su luma, fue hacia Giovan- ni Zúñiga y le pegó en el lado izquierdo de la cabeza. Caroline Segura y Cristina Cabezas comenzaron a gritar shockeadas y horrorizadas.

—¡No! ¡No le peguís! —gritaban ambas mujeres llo- rando.

Las uniformadas Sandoval y Sánchez, quienes aún estaban al interior del bus institucional, se precipitaron para formar una especie de escudo humano que retuvo e inmovilizó a las dos comerciantes contra una de las pare- des del piquete.

Mientras ambas gritaban desesperadas, Muñoz conti- nuó pegándole a Zúñiga en la cabeza. Todos sus golpes fueron dirigidos al lado izquierdo, y cuando este cubrió su cabeza en el piso, Muñoz siguió propinándole golpes con su luma en la espalda.

Según constatan los testimonios de los comerciantes, la escena era un caos. Cristina Cabezas y Caroline Segura no paraban de llorar, desesperadas, mientras Muñoz te- nía en el piso a Giovanni Zúñiga, que lloraba y gritaba: “¡¿Por qué me pegái?!”, a lo que Muñoz sólo le contesta- ba: “¡Cállate vo, Giovanni!”.

—¡Te voy a demandar, hueón! —le dijo el comercian- te desde el piso.

—¡Demándame po, mierda! —respondió Muñoz, en- rostrándole su placa.

Arzola miraba todo desde adelante, cerca de la cabina, sin inmutarse.

“Aún tengo clara esa imagen. Me acuerdo y me da impotencia”, dijo Caroline Segura en el juicio oral con- tra Arzola, con la voz tímida y entrecortada, a punto de romper en llanto.

Luego de unos segundos, Arzola dejó de ser un mero espectador. Decidió entrar en escena y le pegó a Giovan- ni una patada en el estómago. El comerciante se encogía de dolor mientras los carabineros continuaban golpeán- dolo con piernas y lumas. Ningún golpe fue dirigido di- rectamente a la cara.

Después de unos segundos, cuando Giovanni paró de gritar, Arzola y Muñoz dejaron de golpearlo. Las cabos Sánchez y Sandoval soltaron a las comerciantes. Caroline Segura se lanzó sobre su esposo para abrazarlo y besarlo. Este lloraba y se encogía del dolor. Cristina se paró rápi- damente sobre un asiento de la fila del copiloto, se asomó por una de las ventanillas superiores del piquete, estiró su cuello y logró ver a su marido, quien, junto a sus hijos estaba afuera del bus y le gritó: “¡José, este viejo culiao me pegó! ¡Ándate para la veintiuno!”.

Entonces el bus se puso en marcha.