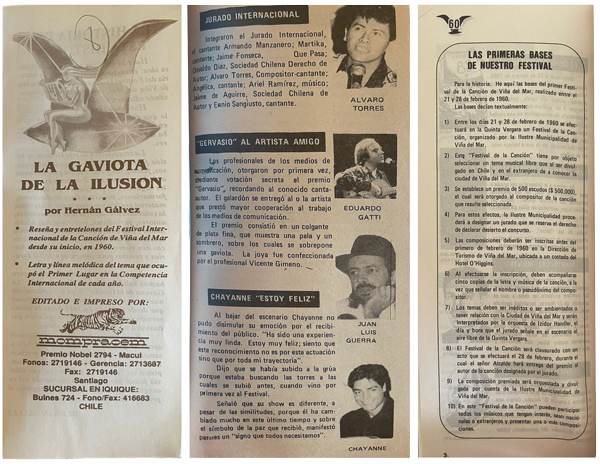

Compré una copia de La Gaviota de la Ilusión por internet. Mi hermano tenía una hace más de veinticinco años. Se la habían regalado en Casamar, la disquería que quedaba en el segundo piso delPortal Álamos, en la calle Valparaíso, en el centro exacto de lo que alguna vez fue el comercio de Viña del Mar. El lugar era célebre en el extraño y delirante mundo del espectáculo de la provincia. Cada Festival de Viña los artistas visitaban el lugar de modo habitual y eso quizás era era otra señal decretaba el fin del verano. Los y las cantantes iban y venían del Hotel O´Higgins en algún descapotable y firmaban autógrafos y se sacaban fotos en el local, unas imágenes que quedaban en las paredes o en la vitrina como testimonios de su paso por la ciudad y resultaban un diario mural bastante mejor que el adefesio de cristales Swarovski que le regalaron a Miguel Bosé en 2018. Esas fotografías registraban sus rostros en medio del éxito o antes del olvido, los modos en que una canción o un coro podía iluminar el mundo y luego volver a la nada. La Gaviota… era libro largo y autoeditado (casi 300 páginas, impreso en Mompracem, comuna de Macul) que funcionaba como una base de datos antes que existiera Internet o Wikipedia. En él se compilaban todos los detalles importantes de Festival desde sus inicios, registrando los nombres de los cantantes ganadores, la nómina de artistas y los jurados invitados, además de consignar anécdotas, ilustraciones y toda la información necesaria para cubrir el evento. Su autor era un periodista llamado Héctor Gálvez G., que publicaba una nueva versión actualizada todos los años (la primera es de 1966) para venderla entre los periodistas que cubrían el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar, los que constituyen - hasta el día de hoy- una legión.

En realidad, no se trataba de una crónica sino de un almanaque. Mi copia, que es del 97, está llena de publicidad (hoteles, restoranes, la Coca-Cola, clubes de yates, negocios de telas, muebles de oficina, estudios de grabación, más hoteles) pero también de columnas a modo de presentación (de los animadores Antonio Vodanovic y Julio Videla; de Rodrigo González, el alcalde de Viña ese año), además de las letras y las partituras de los temas ganadores de la competencia y un recuento somero de lo que había pasado cada edición, desde las primeras versiones del Festival. Aquella secuencia es el esqueleto del libro, pues Gálvez la ordena hacia atrás en una cuenta regresiva que invierte el tiempo y la numeración de las páginas, como si se tratase de un libro que debe ser leído en dirección contraria a la habitual. Impreso en varios papeles y tintas (negro, azul, café), como si se reciclaran versiones anteriores, el volumen comienza en el presente (el Festival de 1997) y cierra en 1960, cuando el evento era una actividad complementaria de una feria, la animaba el locutor Ricardo García y el piso del escenario era de cholguán.

Ahí, las historias que registra funcionan en tanto apuntes mínimos que corren al lado de listas, cifras y transcripciones de las canciones, entre muchos materiales más. La prosa de su autor es entusiasta y candorosa, y su historia tiene visos de colectiva aunque es personalísima. Con todo, el dossier revela su paciencia y esmero, que hace del despliegue de la data una filigrana de pura trivia, fabricando un archivo que aspira a inventar o consolidar un imaginario. Todo está puesto al servicio de la información, que se acumula para construir una suerte de historia oficial y patrimonial del evento y la ciudad. “El alma de miles de televidentes está en Viña del Mar”, escribe Gálvez. Todo es precario, sin duda y en su mirada, los escándalos son solo chascarros, el glamour palidece ante la marea de datos y el Monstruo (ese público de la Quinta que explota y pifia a los artistas hasta destruirlos) apenas aparece de soslayo. No hay política ahí. La información ahoga la emoción. Para él, son más importantes los animadores que los presidentes; Viña solo puede ser comprendida como una isla fuera del tiempo o del espacio. De este modo, animado por la certeza de que consignar los detalles de cada festival puede resumir los contornos de su fascinación, Gálvez percibe al evento como algo que brilla más allá de cualquier gobierno de turno, lejos de Frei, la Unidad Popular, la dictadura (Viña sigue siendo un sinónimo irrebatible de lo que el pinochetismo y TVN entendían por glamour), y la Transición (donde quedó en manos de Megavisión y Televisa). “La TV ‘se mete en nuestros hogares’ y nos embriaga con las emociones de la fiesta viñamarina en ‘vivo y en directo’. Todo el país trasnoche frente a la pantalla chica y sólo se habla de festival. La gente se olvida de la política, la economía u otros temas contingentes”, escribió.

Una idea: lo más conmovedor del Festival siempre brilló donde Gálvez miró apenas. A él no le interesa cómo la galería explotaba con miles de antorchas hechas con papel de diario; y también pasa del poder de esas imágenes imborrables que algunos vimos transmitidas en televisores blanco y negro de marca Antú. Ahí el fuego es un blanco lechoso; y el humo, una niebla de ectoplasma.

Tampoco aparece el hecho de que por décadas saltar de galería a platea era algo más o menos fácil: el público esperaba que se apagaran las luces en el medio de alguna presentación y bajaba de la galería y luego subía a la reja, que no era muy alta, apenas una aventura en la que se podía seguir hacia adelante hasta poder ver de cerca la cara de los artistas. Menos, recordar o pensar en el público que se había metido de modo clandestino al lugar, volviendo a los cerros la verdadera galería de la Quinta Vergara, con gente que entraba desde Forestal, por el lado de las Siete Hermanas. Esa multitud atravesaba el cerro nerviosa y feliz, mientras mordía el polvo y evitaba las luces de los guardias hasta quedar finalmente instalada, en ese el único Festival posible que se extendía más allá de todo límite, que inventaba al monstruo y pifiaba o lloraba o aplaudía desde el borde de las graderías, más allá de toda pantalla.

La copia de mi hermano se perdió. Héctor Gálvez falleció a comienzos del presente siglo. Por un tiempo, no fue difícil toparse con alguna edición en las librerías de viejo o en algún puesto de libros usados en alguna feria de la región a modo de saldo. En 1999 instalaron un mall cerca de la playa y el centro histórico de Viña cambió para siempre. El 2001 remodelaron la Quinta Vergara y ya no fue tan fácil saltar de galería a platea. El Festival se profesionalizó o, por lo menos, dijo hacerlo.

Cambió de manos muchas veces y fue alternativamente horrible, vergonzoso, inverosímil y ocasionalmente iluminador, dependiendo del año o de la jornada. La vieja picaresca de los periodistas de la provincia a los que pertenecía Gálvez también comenzó a extinguirse. Casamar cerró en marzo del 2012, ahora hay ahí un restorán. La internet la hirió de muerte, como al resto de tiendas como Spec o la Feria del Disco. No sé qué pasó con las fotos de la vitrina, con ese archivo de visitas ilustres y estrellas olvidadas, que ahora recuerdo como fragmentos rotos de un país extinguido y de un tiempo imposible.

Por supuesto, es raro escribir esto al final de esta última versión del Festival, una versión (la LXIII) que no ha estado a la altura del dolor y la tragedia del fuego que afectó a la ciudad. Ahora mismo, parece que nadie supo hacer del evento un modo de procesar la fragilidad del duelo que implican los fallecidos por los incendios y la destrucción de zonas completas de la ciudad, como El Olivar y el Jardín Botánico, entre muchas. Porque desplegar un show en medio de la catástrofe consistía en convertir a la fiesta en un lugar de encuentro y no -como hemos visto- en un rosario de palabras o lágrimas de buena crianza desplegadas por una serie de rostros o artistas, todos expertos en fingir cualquier emoción para las redes sociales mientras hacen gárgaras de lo sublime porque escucharon cantar a Andrea Bocelli. Por lo mismo, resulta inquietante releer a Gálvez e internarse en La Gaviota de la Ilusión y ese pasado viñamarino descrito con su prosa sucinta, que busca dibujar la mitología de una ciudad que ya no existe o que nunca existió. Pero sabemos que las ciudades cambian, que todas las fiestas terminan. También tenemos claro que el futuro narra los relatos del pasado a su antojo para acomodarlos a gusto; y que las canciones populares finalmente desaparecen; y de ellas solo sobreviven pedacitos de melodías, puros fragmentos de versos atesorados en el éter o la memoria, acaso los recuerdos de un relámpago.