Las lentejuelas del vestido estremecen la mirada de todo el estadio, concentrado en el rito que es ahora el escenario. Un rito de conexión entre los que quedaron vivos y el creador, mágico, al que se llega a través de las canciones. La mujer, al centro, engalanada con un collar metálico con una piedra verde colgante, canta con una emoción estremecedora frente a quince mil personas que no pueden sacar la vista de las estrellas azules distribuidas en el vestido corto, ceñido a las caderas, elegido cuidadosamente para esta fiesta. En realidad, las estrellas no son azules; es tan solo el color de las luces que reflejan.

Todo aquí es inmensa oscuridad, pero el vestido, cubriendo un cuerpo diminuto afirmado a un micrófono, resplandece.

La muerte es un testigo más de esta noche de invierno en el Movistar Arena, en el centro de la capital. Más bien, la muerte se encuentra en todos lados, en las imágenes de rostros en blanco y negro proyectadas a los costados de la escenografía, en los recuerdos vigorosos evocados por canciones con cincuenta años de historia, en la nostalgia sostenida por los rostros de ancianos que caminan con sus nietos rumbo a asientos numerados, desde donde contarán destellos de lo que fue una vida hippie, alegre y multicolor, una vida que los hizo sentirse libres para siempre.

La vida, la creatividad primorosa, está vibrando desde la mirada de los muertos observada por los que todavía resisten en las frías butacas del 15 de agosto de 2023. El aire es húmedo y afuera el cielo está nublado. Pero el clima de afuera puede esperar. Ahora toda la historia se concentra aquí, bajo techo, en la mujer que canta delante de luces fluorescentes que simulan galaxias en tonos fucsia y morado.

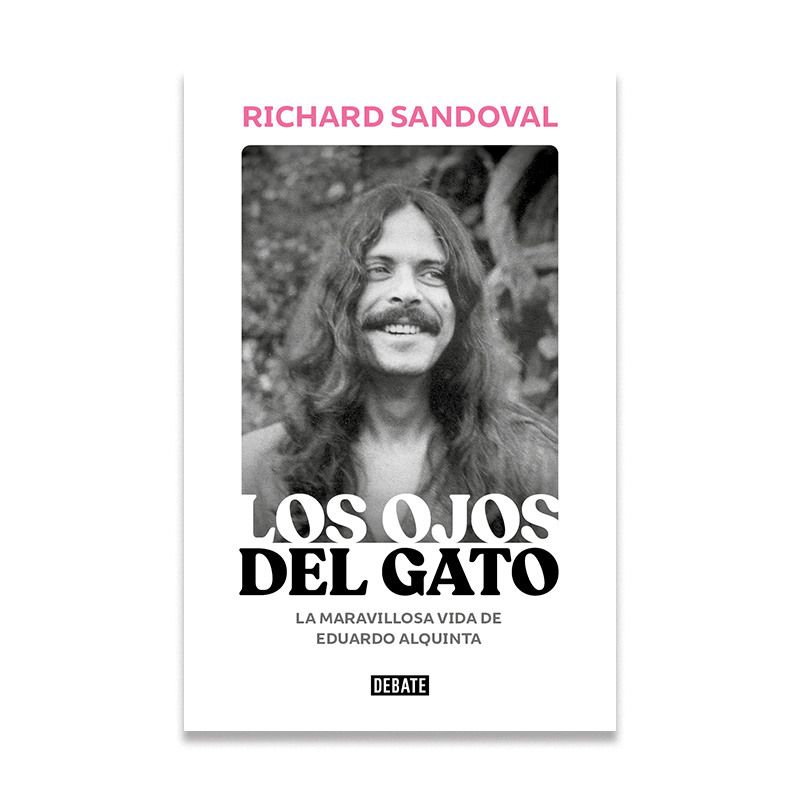

La mujer sobre el escenario es Aurora Alquinta Monsalve, exintegrante de Los Jaivas, la única hija mujer del Gato Alquinta, fundador y voz histórica de la banda de rock que está celebrando sus sesenta años de existencia.

Aurora interpreta «Canción del sur», una obra de casi ocho minutos con la que recuerda la muerte de su padre, ocurrida hace más de veinte años, el 15 de enero de 2003, en la playa La Herradura, en la ciudad de Coquimbo.

La canción le provoca nostalgia, tristeza. Evoca la tragedia. La mayor de sus tragedias. Pero, al mismo tiempo, es la canción que le dio la vida a Aurora. «Fue la canción que me dio la luz», dirá un día después del show, sentada en un comedor sobre el que me mostrará feliz el vestido de lentejuelas. «Se la escribió a mi mamá cuando se fue a la Patagonia de gira, después de esa canción vengo yo, es la que me dio origen», dice, sin olvidar por ningún segundo que es también la que le recuerda el adiós abrupto, el de la muerte injusta de un hombre de cincuenta y siete años en la cima de su vida.

Por eso ahora, en la noche del cumpleaños número sesenta de la banda, al que fue invitada por Los Jaivas, interpreta la melodía con la tristeza que tiene adherida al fondo de su alma. Una tristeza barnizada por el poder de la creación, una pena apapachada por el origen austral que fue también su propio nacimiento. Es una voz vigorosa, tremenda y grave, que de pronto parece un sonido gutural, un alarido más que un canto, algo que viene desde sus más inexploradas profundidades.

La letra cobra sentido como un mantra de vida y muerte, inicio y fin amalgamados en un abrazo de amantes petrificados, como escultura de perpetuidad. Dos décadas después de aquella trágica escena en su vida personal y en la colectiva de todo un país: la del Gato Alquinta convertido en un cadáver rumbo a sus exequias.

Sobre las nubes

Vuela el aliento

Sobre las nubes

Vuela el aliento

repite Aurora, con una voz por instantes desgarradora. Es imposible mirarla y no encontrar en ella los ojos de un Gato asomando emociones a través de las lentejuelas; quizás, transmitiendo algún mensaje camuflado en poesía.

Mientras, al fondo del escenario, cuatro pantallas gigantes proyectan los majestuosos montes de los Andes que, hasta hoy, pese al paso del tiempo, marcan su existencia. La existencia de su padre impregnado en las montañas.

Sobre las nubes vuela el aliento.

Sobre las nubes.

Aurora cierra los ojos y aparece nítido el recuerdo. La imagen de un momento aéreo.

Un avión verde, militar, con los familiares más cercanos sentados junto a un ataúd afirmado al centro. Mientras vuela, «Canción del sur» suena en su cabeza durante todo el viaje. Se repite una y otra vez. El motor del avión produce un ruido insoportable. Aurora solo mira la ventana, la que muestra el paisaje de la cordillera seca. Cree que nadie más arriba de este avión puede imaginar otra cosa que no sea esa canción.

Piensa en su padre conmovido por el Aconcagua aquella vez que el capitán de un vuelo invitó a la tripulación a mirar el más alto pico de los Andes por las ventanas.

Al terminar de cantar, Claudio Parra se acerca y le entrega un ramo de flores. Juanita la abraza por varios segundos. La ovación marca un punto clave de la noche. A través de ella, Gato está presente. En «Canción del sur», el Gato Alquinta está presente.

La canción de la vida y de la muerte.

Las dos dimensiones de un hombre que casi no se pueden distinguir.

Bajo la última luna

Él sabía que se iba a morir. Algo en su mirada decía que esa sería la última vez que estarían juntos. Tal vez los colores cristalinos de sus ojos brillaron más que nunca, como una forma de despedida, para que esa mujer que tanto amó y que ahora también amaba no lo pudiera olvidar jamás.

Los tonos tan indescifrables de su mirada se lucieron toda la noche. ¿Habrán estado más grises, algo verdes, o quizás sencillamente azules? La alegría excepcional al compartir la cama con su esposa a escasos metros de la playa, en vacaciones, humedeció su vista. Su efusividad corporal se manifestaba de manera inédita. O, al menos, así lo siente Mónica veintiún años después al rememorar esos instantes. Porque ella no lo olvidó.

El Gato se despidió en la intimidad de una manera que ella no puede olvidar. Siempre lo pasaron muy bien juntos y solos, en el encuentro de sus cuerpos y de sus almas, pero esa vez fue realmente diferente.

Bajo el cielo despejado de una de las noches más bellas de la mitad del mes de enero, un cielo levemente iluminado por la luna nueva, el Gato la acarició con especial detalle, como si siguieran siendo los chiquillos que se dieron el primer beso el mismo día en que se conocieron, como si aún siguieran siendo los protagonistas de ese beso furtivo entre cantante y bailarina, beso prohibido. Era como si supieran que las horas de su amor carnal estaban contadas.

Porque esto último era cierto: las horas del Gato estaban contadas.

A la mañana siguiente, siguieron pololeando como chiquillos de quince. Unos cuantos besos por aquí, unos abrazos por acá, luego el almuerzo familiar y otra vez a jugar a las miradas. Hasta que el Gato salió de la casa a encontrarse con el mar. Dijo que quería remar. Estaba en el mejor momento de su vida. Cercano a la plenitud luego de una vida cargada de sacrificios, transformaciones, renuncias, noches de frío y temporadas de pobreza.

El Gato estaba feliz y quería remar.

***

Para el inicio del año escolar de 1972 se planeaba hacer una gran recepción para dar la bienvenida a los nuevos estudiantes de la Universidad de Chile. La vida cultural del país pasaba por uno de sus momentos más efervescentes, con muchos artistas extranjeros que desarrollaban en el país sus proyectos motivados por la experiencia inédita de la construcción del socialismo en democracia, como prometía el gobierno del presidente Salvador Allende. En ese ambiente de algarabía, un reputado músico brasileño hizo una convocatoria amplia a los artistas de la universidad.

Se trataba de Geraldo Vandré, quien se encontraba en Chile luego de sufrir el voraz hostigamiento por parte de la dictadura militar brasileña instaurada en 1964. Vandré, icónico poeta y cantautor del género de la música popular brasileña, creó en 1968 la canción «Pra não dizer que não falei das flores (Caminhando)». La obra, traducida como «Por no decir que no hablé de flores», fue recibida por su pueblo como una abierta convocatoria a movilizarse contra la dictadura militar. Por eso fue de inmediato prohibida por el gobierno, transformándose en un himno y símbolo de resistencia.

Hay soldados armados, los seres queridos o no,

Casi todos los perdidos en los brazos

En el cuartel que enseña una lección de edad

A morir por su país y vivir sin razón.

En el Chile de 1972, donde se encontraban miles de militantes de la izquierda latinoamericana que habían huido de las situaciones represivas de sus países, Vandré sentía que aún podía desarrollar su sueño artístico. La idea era conformar un grupo de «piratas» en el que participaran intérpretes de todas las disciplinas posibles. Músicos, bailarines, artistas visuales. Esa fue la convocatoria que el brasileño Vandré hizo y que, entre varias anécdotas, tuvo una en que Mónica y Gato se encontraron en una sala de ensayo del teatro de la Universidad de Chile, cerca del palacio de La Moneda, días antes del inicio de clases.

Mónica era ya una bailarina profesional que pertenecía al ballet de cámara de la Universidad de Chile. Con su grupo, compuesto por nueve artistas, y en sintonía con el ambiente de vinculación social de las universidades en esos años, recorrió decenas de fábricas y poblaciones improvisando coreografías al ritmo de música también improvisada, frente a obreros que, de seguro, por primera vez disfrutaban de un espectáculo de este tipo en sus propios lugares de trabajo o residencia.

Este libro fue publicado por Penguin Libros