La pregunta moderna: ¿qué vendrá mañana? La pregunta posmoderna: ¿en qué terminará todo esto?

Sergio Rojas

I.

Es común soñar con eventos y catástrofes previos a nuestro nacimiento. No puede ser casual que cada generación sienta una fascinación por los horrores vividos por sus antecesores. Hay una literatura europea de la época, a la cual el crítico George Steiner llamó “el gran ennui” que describe bien esa fascinación.

Ennui es una palabra francesa que se traduce como aburrimiento, pero no es aburrimiento en su forma común y pasajera, sino un estado de tedio metafísico capaz de transformarse en un estado mental colectivo. Steiner ubica este periodo en las décadas de prosperidad económica y cultural, también de la mantención de una razonable coexistencia pacífica entre naciones, que ocurre después de las guerras napoleónicas hasta la Primera Guerra Mundial. Ese tiempo se convirtió en un mito de progreso y bonanza cultural. Pero también en una pequeña edad de oro cuya drástica desembocadura en la carnicería que fue el siglo XX resulta tan incomprensible como la caída de las personas que cuando están en su mejor momento se encargan de destruir su vida. Ambos casos han sido material de reflexiones psicológicas.

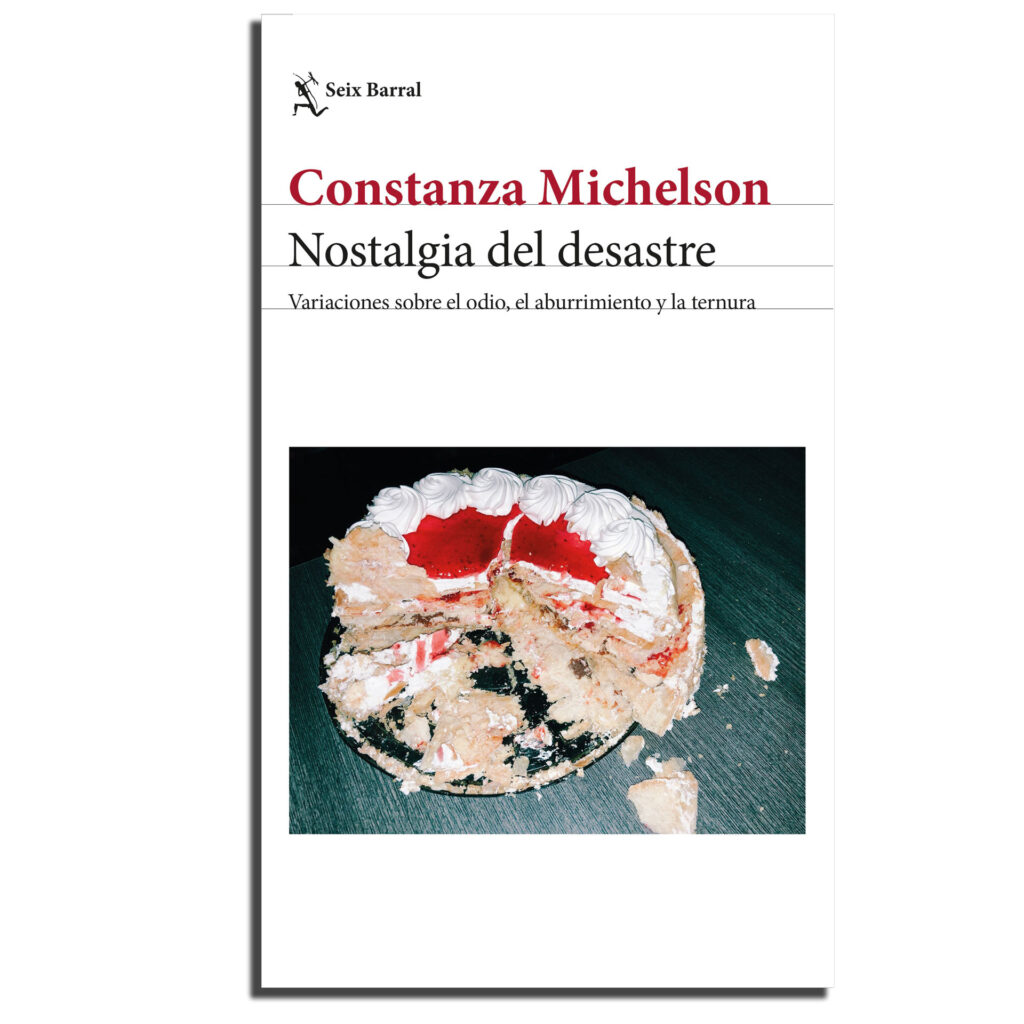

Existía el supuesto de haber alcanzado una madurez y una coherencia sustentadas en la racionalidad y la ciencia como método de conocimiento. Pero lo que nota Steiner es que por cada entusiasta publicación científica aparecía otra en la literatura que expresaba una nostalgia del desastre. Un estado de ánimo feroz crecía de manera insidiosa y se colaba en las fantasías de ruina y destrucción en el arte. Todo indicaba que el mito del nuevo estado de cosas encubría graves tensiones de clase y generacionales, además de una represión sexual irrealizable. Las energías vitales estaban estancadas, la vida se volvió repetición y somnolencia.

Creció una generación que rumiaba recuerdos que no le pertenecían. El recuerdo de otro tiempo que corría más rápido, un tiempo de excepción, de inaugurarlo todo —incluso el calendario—, era un tormento. La Revolución no fue como las guerras profesionales y limitadas, sino que se convirtió en un estado de ánimo, en un marco teórico. Decir “el mañana” era algo que podía ocurrir pasado mañana. El paisaje se erotizó. Se llenó también de sangre. Y ese paso de un tiempo demoníaco a uno burocrático no fue pacífico en el alma de las siguientes generaciones. ¿Cómo podía un joven escuchar sobre el Terror o Napoleón y luego ir a trabajar a una oficina?

El pasado se encriptaba como un mensaje en los sueños violentos hechos de imágenes de ciudades devastadas, fuego y ruinas; a la vez, crecía la fantasía de un retorno a la naturaleza como rechazo a la vida moderna. ¿Siempre aparece esa idea en tiempos de crisis, de cambio o de tedio?

Antes del gran estallido de 1914 ya la vida en las ciudades había cambiado. Los avances técnicos, las grandes industrias, el psicoanálisis, el feminismo, la física moderna y el arte abstracto fueron modificando el cotidiano y el paisaje. Philipp Bloom describe que para algunos el escenario era apocalíptico, mientras que ciertos grupos veían buenas noticias: la escritora sufragista Rosa Mayreder declaró obsoleta la masculinidad tradicional. Y pudo tener razón. Efectivamente, el particular ennui masculino suele revitalizar los rituales de masculinidad cuando hay incertidumbre; en ese tiempo la respuesta fue que los duelos y los uniformes cobraron un nuevo impulso. Los más entusiastas con ir a la guerra —seguramente como forma de recobrar la hombría— eran los jóvenes de clase media. Por el contrario y, por intereses y necesidades distintas, obreros y campesinos estaban en contra. En todo caso, esos hombres, primero entusiasmados, muy pronto conocieron lo que la tecnificación le hizo a la guerra: tan solo el primer día de enfrentamiento de la Primera Guerra murieron sesenta mil soldados británicos.

El ennui podría ser una teoría de la cultura, una evidencia de las fuerzas que pulsan en la psicología colectiva: no hay cultura sin malestar. Ni en los mejores días.

II.

A cada generación le toca puntuar la historia y administrar el asunto del deseo, el aburrimiento, la revolución y la nostalgia.

El helenista Gregory Nagy dice que las epopeyas se recitaban en Atenas cada cuatro años y su función era curar la locura que dejaban las guerras, otorgándole a la historia una estructura rítmica; como una canción que pudiera hacer sentir a las nuevas generaciones parte de algo digno y no herederos avergonzados de una masacre.

Nagy explica que las epopeyas son historias de guerra contadas a los nietos, saltándose a una generación (¿cómo la de los noventa?), la cual, más cerca del trauma, no quiere saber absolutamente nada de grandes hazañas ni de masacres. Mientras que la tercera generación, la que no teme a los disparos, puede incluso llegar a anhelarlos.

Una mañana de 1869 el estudiante ruso Iván Ivanovich fue hallado en el fondo de un estanque con un tiro en la cabeza. Esa mañana el secreto de la sociedad —secreta— “Venganza del pueblo” fue develado y su creador, arrestado. Se trataba del joven Serguéi Nechayev, primero protegido de Bakunin y despreciado por Marx, pero después desprestigiado por ambos por sus métodos violentos y su amoralidad; en el fondo, por su psicopatía. Su proyecto era el sacrificio de todo en nombre de la revolución, el bien y el mal consistía en lo que servía y lo que no a esa idea, y sus métodos: la intriga, el engaño, el terror. Su idea: “La destrucción rápida, terrible y sin piedad de esta ignominia que representa el orden universal”.

Digámoslo: ese es un punto final metafísico. Dicen que Bakunin quedó tan alarmado como estupefacto. Quien sufrió las consecuencias de las ideas de Nechayev fue su compañero Iván, quien comenzó a preguntar por el sentido real del proyecto, no fuera que, en realidad, su líder estuviera pasando sus propios intereses como si fueran los de todos. Y ante demasiadas observaciones y suspicacias, ocurrió lo que no es raro en estos casos: una falsa acusación para deshacerse de quien molestaba. Serguéi acusó a Iván de delator y convenció a sus compañeros de asesinarlo. Quién sabe si le creyeron, o bien, como es también normal, terriblemente normal en estos casos, aun sin creerle a su líder, no fueron capaces de disentir. Cuando nos preguntamos cómo ciertas cosas han sido posibles y nos escandalizamos y juramos al cielo que hubiéramos actuado de otro modo, no consideramos que hacer un punto de manera singular, por ejemplo, decir “no” a una mayoría, requiere de un coraje inaudito en determinados momentos.

Así fue como ocurrió con el famoso batallón 101 de la policía alemana creado durante la Segunda Guerra Mundial. No fue exitoso por odiar a su enemigo ni creer en la ideología, sino justamente por la incapacidad de discrepar y el deseo de pertenencia. La cosa fue así: quinientos hombres comunes ingresaron a la policía para, precisamente, no ir al frente. No eran nazis. Sin embargo, les encomendaron cometer asesinatos masivos de civiles. Los documentos encontrados dicen que no se los obligó, que incluso se les dio la posibilidad de retirarse sin castigo. Solo doce lo hicieron. La mayoría se quedó por temor a ser criticados por sus pares. Fueron considerados un grupo eficiente: mataron cerca de treinta y ocho mil personas entre 1942 y 1943.

Dostoievski se basó en el caso del asesinato de Iván Ivanovich para situar el fenómeno del tedio y el nihilismo en el hilo generacional, en su novela Los demonios, de 1872. Describe un clima de fin de ciclo: el tiempo de la tradición llegaba a su fin y la generación siguiente, la de los “intelectuales de invernadero”, se fascinaba con las ideas críticas; sin embargo su inconformismo era discreto para no amenazar a sus mecenas. Incapaces de agarrar su época por el mango, profundizaron el tedio y la desesperación. Los intelectuales de la novela enseñaban las nuevas ideas sobre renovar el mundo y al ser humano, cambiar al mundo desde arriba; alguna vez, claro, pero no hoy, no ellos. Sus alumnos los admiraban y en su corazón se iban incubando “los demonios” y la nostalgia del desastre. Diversos personajes encarnan a los demonios: uno cuyo aburrimiento es metafísico, el conspiracionista, el suicida que sirve de tonto útil al conspiracionista, y el que duda; este último es asesinado.

No hay cultura sin malestar. Ni en los mejores días.

Cada generación, tras sus excesos y cobardías, recuerda que la locura individual y colectiva existe, pero se vuelve a olvidar una y otra vez. Creo que es algo que reprimimos porque no se puede creer. Serguéi Nechayev cada cierto número de años vuelve a ser considerado un referente —un poquito pasado de rosca, pero sexi—. No nos engañemos, escribió Camus, las energías masculinas adolescentes nunca desaparecen.

Lo que Dostoievski describe, como lo haría Pasolini a fines de los sesenta, es que en el humo del fuego combatiente se confunden inevitablemente antifascistas y fascistas: las personas bienintencionadas, los que buscan construir algo nuevo, los tontos que morirían por una idea por la que ni sus creadores estarían dispuestos y, desde luego, las personas más psicopáticas. Stefan Zweig en sus memorias repara en el mismo asunto, con la diferencia de que no retrata a ningún demonio; hay dinámicas que se repiten sin necesidad de encarnarse en seres excepcionales. Explica que no solo los ejércitos fueron derrotados tras la Primera Guerra Mundial, se quebró también la fe en la autoridad. Mal que mal, durante cuatro años se permitió el asesinato en magnitudes nunca vistas, las autoridades sacrificaron a sus hijos en nombre del patriotismo. No era de extrañar que una generación de jóvenes los mirara con desprecio y rencor. Comenzó entonces una deconstrucción de todos los valores previos: se despreciaba toda literatura que no fuese activista, la mayor ambición era ser joven y pertenecer a un “ismo”. Y pese al valor de todo ello, se volvía al mismo problema: autorizarse a guiar la historia. Lo que llevaría —y llevó— a la misma ineptitud de crear instituciones capaces de hacerle frente a la locura que cada época es capaz de incubar.

Y es que hay momentos en que la defensa y creación de instituciones se considera una lata. Puntuaciones sin disparo, sin héroes ni espectacularidad.

En todo caso, así como hay megalómanos del punto final cuyo propósito es acabar con todo, existe otra locura, la de pretender ser el punto final: defender el statu quo a como dé lugar, suponer que el mundo que hay es el último mundo. Contra las comas, los reaccionarios se oponen al devenir de las cosas.

Las instituciones y los pactos, como las personas y las ideas, se renuevan, emergen deseos que abren camino. Progresistas y conservadores se oponen respecto de este asunto, pero existe otro clivaje secreto: entre los puntos fuertes y las comas. Entre quienes se arrogan el fin y el principio, y los que confían en que el mañana es posible a partir de la apertura y los finales abiertos.

Ningún tiempo es homogéneo, hay muchas generaciones en una misma época; pero hay un espíritu que se puede reconocer en ellas. Hay generaciones adormecidas y otras que tienen pesadillas, algunas no quieren saber nada del pasado y otras nada del presente. Hay algunas que son viejas para siempre y otras que nunca dejan de ser adolescentes. Hay generaciones que ponen comas y otras que se creen flechas. Cada generación puede puntuar la historia a su favor. Como sea, recuperar un mundo roto, tarda.

La historia a veces parece un bucle. Y nosotros atrapados en él.