Cada día al despertar logramos, con distintos grados de pericia, franquear el paso del sueño a la vigilia entregados a un acto de fe: que la escena abandonada la noche anterior permanezca en su lugar y el sol active esa presencia con la luz de la mañana es algo que no cuestionamos. Tampoco nos preguntamos por la firmeza del suelo que vamos a pisar. Son flujos inadvertidos que aligeran la existencia. Contar las veces que inhalamos por miedo a que nos falte el aliento o suponer que la tierra es una cáscara delgada que apenas nos separa del abismo es arrojarse a una marea de angustia y paranoia difícil de surcar. El olvido nos ayuda a navegar. Pero hay un arco de interrupciones que agitan esas confianzas y deshacen el hechizo, desde una simple afección respiratoria a las proliferantes imágenes de aberturas terrestres que amenazan con engullirlo todo.

Si bien convivimos a diario con un amplio muestrario de quebraduras al interior de nuestras casas o en las calles que transitamos, lejos de perturbarnos, aceptamos su realidad por pertenecer a una constelación de líneas dadas por la pátina del tiempo, y porque las grietas admiten lecturas, hablan. Tienen algo de mapa sentimental, de biografía. Un rostro, con la piel labrada por los años, es un ejemplo de aquellas grietas parlantes, pues en el encuentro tupido de esos surcos se avista un paisaje singular, con su propio relieve geográfico. Allí se trazan los caminos de una vida.

De alguna manera toda materia es proclive a resquebrajarse, y el dibujo de esas fracturas nos recuerda la fragilidad de las cosas sin llegar a incomodarnos. Incluso, en el último tiempo, se habla con frecuencia de una técnica japonesa, kintsugi, que consiste en juntar las partes rotas de una pieza de cerámica dejando a la vista la huella de esas uniones a modo de cicatrices; un sistema nemotécnico contrario al disimulo embellecido por hebras de barniz dorado.

Además de estos infinitos dibujos telúricos que decoran nuestra vida cotidiana, usamos con soltura la palabra grieta para aludir a las crisis, ya sean causadas por un rompimiento amoroso o por la división insalvable de un país que se debate entre dos posturas políticas. Sin embargo esos hiatos tensionan, no son zonas mudas y estancadas, y por ello admiten la circulación de códigos y nuevas elaboraciones de sentido.

Pienso en el personaje interpretado por Catherine Deneuve en Repulsión (1965) (film, a mi juicio, del período más ominoso de Polanski, que arma una especie de trilogía claustrofóbica junto a El inquilino y a El bebé de Rosemary). Carol, una joven y tímida manicurista cuya frialdad se expresa en un marcado rechazo hacia los hombres, es asediada por una confabulación de grietas: aberturas comunes que pasadas por sus ojos patentan una herida psíquica. La ciudad que rehuye por una oscura identificación se le presenta con la violencia de un cuerpo ultrajado. En la última escena, ante el desequilibrio inminente de Carol, aislada en su apartamento, la cámara se fuga hacia una colección de objetos personales (incluidos algunos viejos juguetes de infancia) hasta detenerse en una fotografía que parece contener la clave del daño: una niña de pie en segundo plano, demasiado seria y rígida, clava una mirada inquisitiva sobre un hombre mayor sentado más adelante, que sonríe impune, al margen de toda responsabilidad.

Inquietantes, de otro modo, son las intervenciones que con delicadeza y maestría efectuó Matta Clark sobre la estructura de diversos edificios, combinando la rudeza de un terremoto con la precisión y mesura clínica de un bisturí. En Splitting (1974), cercenada por ese filo agudo de luz, la obra deja caer levemente la mitad de la casa hacia el costado izquierdo, conquistando un precario equilibrio; testimonio del derrumbe latente al que están sometidas, cada una a su manera, las estructuras familiares, condenadas a reproducir sus traumas por generaciones. El espacio, la arquitectura, son cómplices de ese complejo intercambio.

En aquellos paisajes donde el invierno imprime su crudeza modificando el estado de la aguas, vemos la alegría de caminar, patinar y hacer piruetas sobre lagos y ríos congelados, olvidando que bajo la solidez de esa capa provisoria se conserva una masa de agua helada por donde siguen transitando algunos seres que ignoran el frío. Desplazarse sobre estas superficies es una costumbre sumamente antigua (cuando los primeros patines se fabricaban con huesos de animales). Quienes practican el patinaje en estado salvaje, buscan zonas delgadas, de cinco a ocho centímetros, cuyo brillo es de un negro lustroso y se extiene como un lienzo parecido a la obsidiana. Para deslizarse en estas capas tan delicadas aprenden a reconocer los sonidos que emite el hielo: quejidos que advierten la posibilidad de grietas o agujeros. Desconocer estas sutilezas del lenguaje, implica la posibilidad de caer en el flujo de alguna corriente subterránea silenciada por la quietud superficial. Recuerdo haber visto este tipo de escena filmada en el cine: un cuerpo que se escurre bajo el hielo hacia el lado opuesto de la única salida (la entrada accidental) con el rostro desfigurado por las muecas de horror, seguidas desde afuera como quien recorre una vidriera siniestra e impenetrable.

Existen también rituales que se celebran a pesar de estos riesgos. La Epifanía ortodoxa en honor al bautismo de Cristo en Rusia, consiste en recortar un bloque de hielo en forma de cruz para, a través de ese agujero, darse baños de inmersión y purificarse. Ese día los creyentes le atribuyen al agua propiedades milagrosas.

Entre las innumerables ciudades fundadas junto a un curso de agua, hay un tipo de asentamiento en extremo vulnerable, determinado casi siempre por la urgencia, que disloca las costumbres al erigir sus construcciones sobre pantanos o dunas, suelos inestables que exigen la invención permanente de sistemas y mecanismos para resistir en esa lucha a contrapelo de lo perdurable. El cruce entre los materiales sólidos, cada vez más inflexibles, y el movimiento constante de las superficies, recrea un paisaje plagado de desencuentros que tarde o temprano se manifiesta de modos insospechados.

Es conocida la historia de Tenochtitlán, la capital del imperio que se alzó en un islote por mandato divino, pues allí se encarnaba la visión lisérgica que debía acontecer como señal inequívoca de que era ese y no otro el lugar indicado para establecerse: un águila devorando una serpiente arriba de un nopal. Ante tamaña coincidencia no quedaba más que obedecer, y a falta de tierra firme los mexicas se fueron expandiendo a través chinampas o parcelas flotantes que usaban como terreno de cultivo. El uso de estos paños que enraizaban en el agua se multiplicó hasta desecar el lago dando la ilusión de solidez. Sobre ese pantano amparado por el mito se fundó Ciudad de México.

Pero la memoria del agua, a diferencia de esa sustancia brumosa que caracteriza a los seres humanos, es persistente y se expresa. Actualmente en la zona del Zócalo, los edificios del casco histórico se inclinan con vehemencia desmoronando sus formas monumentales. Cada cierto tiempo el gobierno invierte una fortuna inyectando altas dosis de hormigón en sus bases para estabilizar el hundimiento, pero la blandura original es imposible de corregir.

Asimismo, entre el Misisipi y un extenso lago salado, sobre un pantano envuelto por brazos de agua, apareció Nueva Orleans. Construida en gran parte bajo el nivel del mar, su historia es la trama de un hecho inminente. Para evitar inundaciones desarrollaron una vasta ingeniería, construyeron diques e implementaron sistemas de drenaje. Un empeño de siglos que fue avasallado por el huracán Katrina.

Mucho antes de ese desastre hubo una larga e inaudita intervención de sus suelos. Dicen que frente a la extinción de nutrias –animalejos codiciados por la industria peletera–, alguien tuvo la ocurrencia de importar desde Argentina y Chile su versión vegetariana y pelopincho: el coipo, para criarlos en granjas y hacer negocio con su piel. Esta empresa prosperó hasta salirse de control. Por descuido de sus criadores, unos cuantos ejemplares huyeron hacia diques y pantanos –lugares donde reconocían su hábitat natural– convirtiéndose en una plaga indomable. La ecuación es simple: los coipos alcanzan muy temprano su madurez sexual y se reproducen durante todo el año; a las diecinueve semanas dan a luz a cinco o seis criaturillas de dentadura anaranjada listas para retomar el ciclo fértil. Esta cualidad exponencial desató una crisis y en apenas un suspiro millones de coipos fueron horadando el terreno con su producción de túneles.

Las hormigas, diminutas frente a los coipos, hacen un trabajo similar. Durante el verano, movidas por su naturaleza comunitaria, suelen invadir las cocinas para rescatar las migajas sobrantes o algún resto almibarado, llegando incluso a dominar el interior de envases cerrados. Recuerdo una vez que por salvaguardar un montón de nueces –pobres ingenuos– las metimos dentro de un frasco creyendo en la eficacia de esa frontera, pero las hormigas lograron entrar y nada tardaron en devorar la carne de esos frutos dejando la piel intacta. Las nueces, ahuecadas, conservaban su contorno vacío.

Esta escena doméstica, si se quiere irrelevante, llevada a otra escala, me hace pensar en la ferocidad con que hemos ido carcomiendo nuestros recursos. Parece un discurso manido, pero la repentina aparición de enormes fisuras y agujeros me impide abandonar la relación entre ambas cosas. La historia, como dijo Marx, es un topo obcecado que cava a ciegas en una misma dirección arrobado por la inmediatez de las circunstancias, satisfecho del movimiento incesante que él mismo produce.

Además de los pantanos, la duna, pariente de esos paisajes inestables, está siempre cambiando. Sus formas, suaves y sinuosas, son pura impermanencia. Esta transformación constante, impulsada por el viento, es lenta y difícil de percibir. Sus finas partículas se desplazan en el aire modificando la superficie y formando nuevas acumulaciones en lugares distantes, pequeños partos de arena. La arena, al igual que el libro, dice Borges, no tiene principio ni fin.

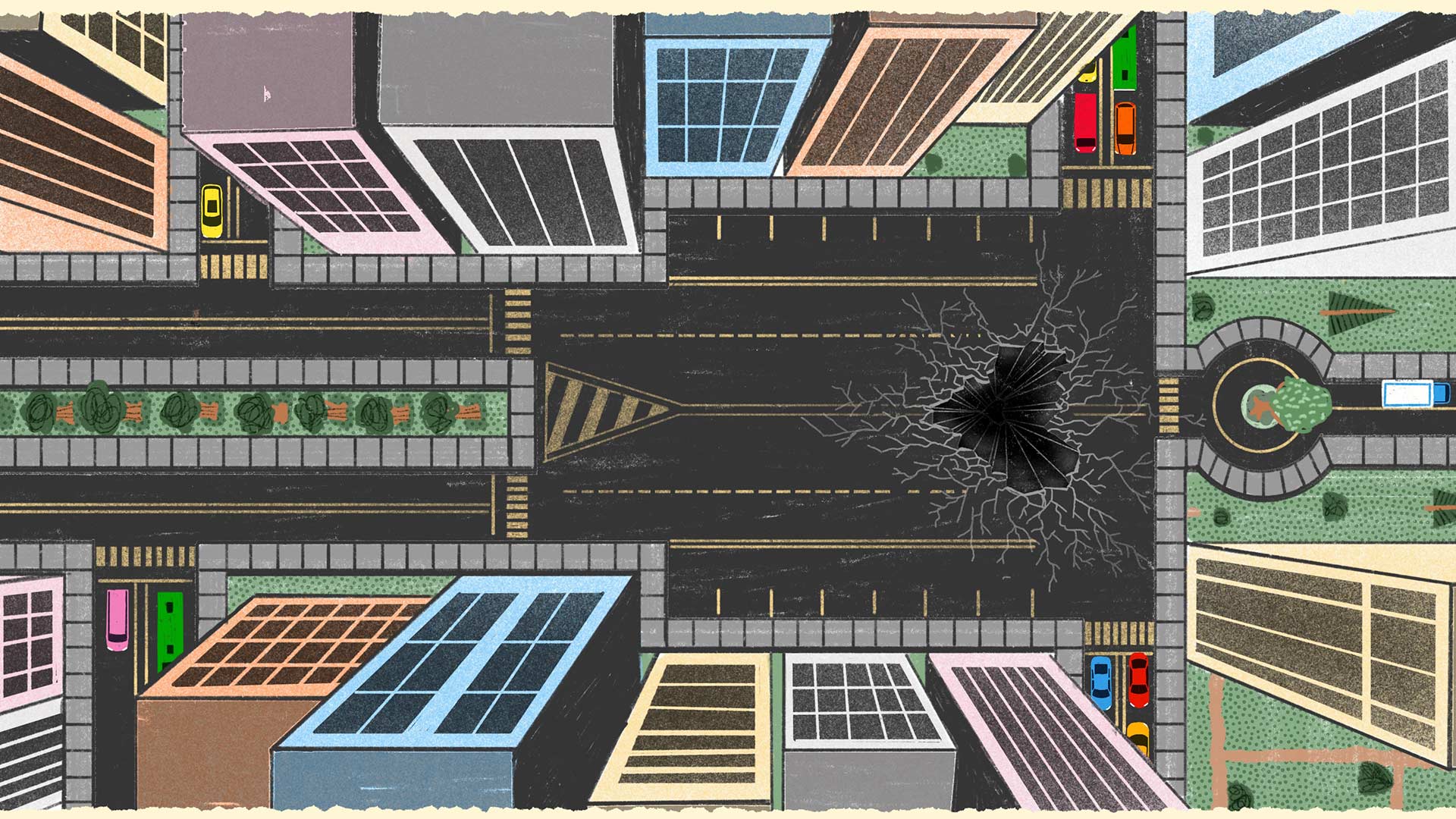

Si bien en esencia la duna es móvil y transgresora de sus propios límites, atributos marcados por el influjo del desierto, ni el mayor de los espejismos supuso la estampa inexorable que nos persigue en estos días: médanos heridos, partidos con brutalidad, a punto de engullir altas torres de cemento, metidos en el saco roto de la palabra “socavón” (socavar de una sola vez), cuyo sonido rotundo se replica sin cesar en la voz mecanizada e impiadosa de distintos medios para sembrar el pánico, como si en ello se condensara un castigo al margen de nuestros actos.

La escritora Marisa Madieri, en su libro Verde agua, bajo la estructura de un diario escrito después de largos años, hace fluir un cúmulo de recuerdos agazapados en el fondo oscuro y hasta entonces desatendido de la memoria, que emergen para perfilar su infancia en la Italia de posguerra, cuando Fiume, su ciudad de origen, es anexada a Yugoslavia. Entre las implicancias de este repentino éxodo familiar está la separación de sus integrantes: para ahorrarle a las niñas la experiencia del albergue provisorio asignado en Trieste, Marisa y su hermana son enviadas por sus padres a casas de tíos en ciudades diferentes. A ella le toca Lido. Atenta y comprensiva a las condiciones que la rodeaban, recuerda la vergüenza que sentía cada vez que debía despegar los pies del suelo a riesgo de exhibir el par de agujeros negros clavados en las suelas de sus viejos zapatos. Esos agujeros, ante sus ojos infantiles, contenían un vacío imposible de llenar. La seriedad de su preocupación sobre este detalle resulta conmovedora por inquietar el mundo de una niña y porque la dimensión de esos agujeros es inconmensurable. Aun así, en ellos todavía se desprende la posibilidad de un relato.

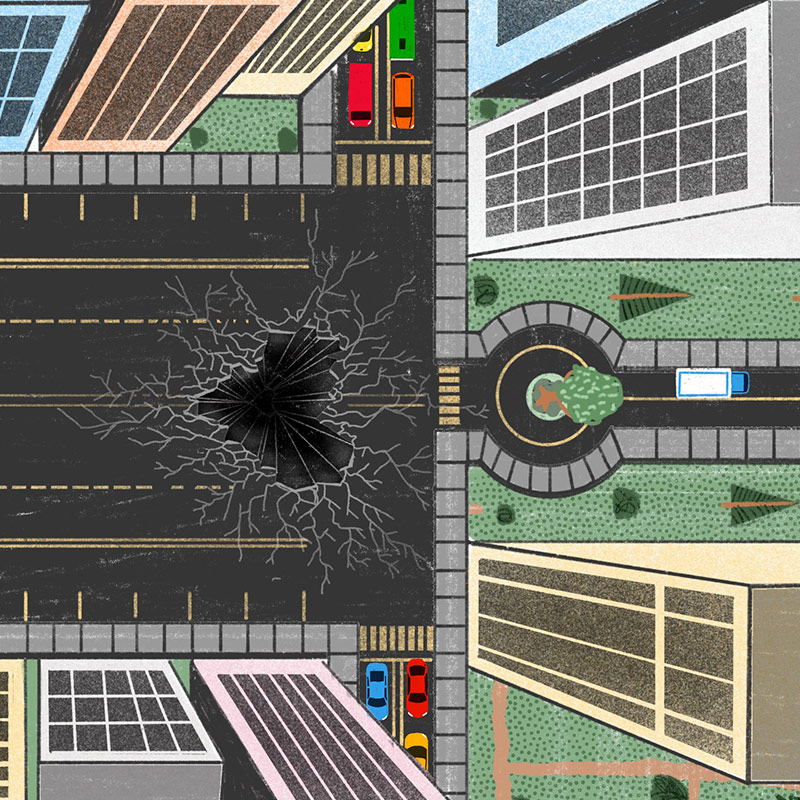

Hace poco más de un año apareció un socavón en Tierra Amarilla, cerca de Copiapó, producto, dicen, de malas prácticas en la minería. Algunos hablan de erosiones hechas por el agua y otros aluden a la sobreextracción de minerales; más allá de los motivos, la perforación de 32 metros de ancho y 64 metros de profundidad que se sigue ensanchando eriza la piel: un cilindro de corte quirúrgico que irrumpió, de la noche a la mañana, en medio del paisaje. En las fotos que ofrece internet, si entra algo de luz, el forado tiene la apariencia de un cráter lunar, un paisaje completamente extraño, pero las tomas cenitales acentúan la anormalidad de su figura mostrando el vacío que se proyecta en la circunferencia negra: una boca abierta, una garganta de tierra.

El efecto inquietante de esa oscuridad me hace pensar en Vantablack, considerado el material más negro del mundo, irreal de tan puro, que compró el artista Anish Kapoor monopolizando su uso. Una sustancia química que viene del carbono y absorbe casi el cien por ciento de la luz. Con ella Kapoor ha pintado superficies circulares en las salas donde expone, imitando el aspecto de un abismo. Trazadas sobre el piso funcionan como un agujero marca ACME, esas trampas que el Correcaminos le implantaba al Coyote de manera infalible, irritando a los espectadores, y el público que las observa –pude ver en algunos registros– tiende a inclinar el cuerpo hacia afuera resguardándose de caer. Y es que una distracción puede bastar para torcer un destino.

El artista Iván Navarro, mediante el uso de luces y espejos, también ha creado oscuros trampantojos que dan la ilusión de profundidad, simulando la peligrosa atracción que precipita el vacío. Un efecto espectral dado por el juego de espejos ocultos al interior de los artefactos que construye. Umbrales eléctricos que invocan la nada a través de “pozos” o “túneles” de un negro total, encandilado por marcos de luz incandescente. El neón, material que hechizaba las noches de las grandes ciudades, a diferencia del borde de una grieta terrestre, tiene un efecto hipnótico, lo que produce una relación de ambivalencia: un oscuro objeto de deseo.

Un socavón de características similares al de Tierra Amarilla, cuyo origen es también un enigma, apareció un año antes en Puebla, México. El hundimiento repentino de tierra en forma circular alcanzó a tener casi cien metros de diámetro. Y la retahíla de monstruosos agujeros suma y sigue en las dos últimas décadas.

En Guatemala y en Japón, por ejemplo, impactaron la trama urbana arrasando con calles y edificios (en el caso de Japón dejando a la vista las redes subterráneas, tubos y cañerías que se muestran como los interiores de un cuerpo abierto en plena cirugía). En calidad de peritos amateurs, el tipo de marca cilíndrica que se adentra en la tierra invita a deducir que el golpe viene dado desde afuera, con la precisión de una bala que perfora la carne de un gigante o el golpe seco de un inmenso sacabocado. Sin embargo es al revés, come desde adentro.

Que la tierra se abra así de tajante y caprichosa tiene escasos antecedentes históricos; o bien han quedado ninguneados por el desfile inagotable de aberturas siniestras que se han concentrado en los últimos años. El socavón más antiguo que encontré en mis derivas virtuales, aparece mencionado en un pasaje bíblico a modo de fábula: “Apenas Moisés terminó de decir esto, la tierra se abrió debajo de esa gente y se tragó a todos los que se habían unido a Coré, junto con sus familias y posesiones”. Un recado inmemorial.

La angustia que supuran estos espacios negros, devoradores y abrasivos, tiene que ver con una suerte de oclusión, son tan asfixintes como incapaces de devolvernos una imagen. En ellos no se pueden ubicar las cosas ni fijar coordenadas, son pura desorientación, succiones. Zonas de silencio y ceguera ante las que solo cabe la perplejidad sin una pizca de reconocimiento.

Alguien escribió alguna vez especulando sobre el destino de los moles cuando el consumo y sus prácticas cayeran en desuso y esos edificios que se alzan como manadas artificiales de elefantes blancos se volvieran prescindibles e inútiles. Pasar de santuarios a sitios eriazos, indescifrables e indistinguibles, cuyas ruinas silenciosas en el mejor de los casos sean ocupadas por un grupo de skaters que encuentre en las formas del hormigón abandonado la potencia de una pista donde ejecutar piruetas y poder deslizarse. Jugar con la proyección de esas imágenes desoladoras es tan irrisorio como trágico.

Invertimos grandes sumas de dinero que no tenemos en chabolas de cemento (un material sobrevalorado que no respira como el barro, ni “trabaja” como la madera) que se encumbran hacinadas unas sobre otras, en un mar de pretensiones. ¿Acaso creemos que el cemento nos va a sobrevivir para cobijar a nuestros nietos, y a las nietas de nuestras nietas? Pareciera que no. Que estas formas que se creyeron eternas serán parte de un paisaje repleto de grietas y agujeros; un mundo perforado por socavones imposibles de interpretar. Y quien se asome demasiado para ver de qué se trata la cosa corre el riesgo de perderse para siempre en la negrura de esa oquedad.