Octubre, 2021.

A mediados del 2019 mi hija me preguntó si estaba cansada, así tal cual. Yo me enojé. Le respondí que claro, que a mí nadie me ayuda en la casa. Me defendí, lo típico, ¿cierto? Y ella me dijo: ‘No, galla (no me dice mamá), no te pregunto si estás cansada por eso, te pregunto por tu cuerpo, porque se nota que no aguantas más’. No le respondí. Quedé para adentro.

A finales de ese año tuve el primer paro cardíaco, y ahí me di cuenta. No quiero más. Mi vida ya no era mi vida. Dejé de caminar. Entonces tomé la decisión. Obviamente mi hija entendió de inmediato, pero mi hijo no. Él reaccionó mal, me trató de egoísta y se fue. Dejó de hablarme por un tiempo hasta que un día, sin aviso, tipo siete de la tarde, llegó a mi casa. Se sentó en el borde de mi cama y me dijo: ‘Mamá, si quieres descansar, descansa’. Para mí con eso bastó. Lo que piensen los demás no me importa. Nunca me ha importado.

Cecilia Verónica Heyder Contardo está sentada sobre el escenario de un teatro. No es actriz y esto no es una obra de ficción. Es una entrevista. Aunque por momentos su teatralidad siembra la duda. La conversación se desarrolla frente a una cámara de video y a través del relato construye un recorte de su vida. Uno que modela como una historia aprendida. Cada pausa, cada sonrisa parece puesta en el lugar que corresponde.

Tiene una forma exagerada de contar su historia. Agranda y a veces parece que improvisa en la marcha. Diseña los hilos dramáticos a su favor. Brilla. El humor es parte de su inteligencia. Es aguda, directa, dura como piedra. No le importan los moldes, al contrario, prefiere romperlos.

Las perforaciones de su territorio están expuestas y al mismo tiempo enterradas bajo tantas capas que por momentos es difícil diferenciar qué es un recuerdo y qué es parte de su imaginación. Es la creadora y editora de sus relatos. No es fácil abrirse camino. Hay accesos a su pasado político que están cerrados y otros que solo se sostienen desde su versión. La verdad de su historia es la verdad de su mirada frente a ella. Una esculpida para sobrevivir tras tanto derrumbe, tanta agonía.

La palabra agonía viene del griego agón y significa lucha. Cuando un ser vivo se encuentra agónico, al borde de la muerte, batalla por su vida. La duración no está establecida. A veces es breve y se desarrolla en un espacio limitado de tiempo. Segundos. Otras se extienden en días, meses, años. Un estado, una manera de vivir. Una condena. Es imposible saber la extensión. Cecilia Heyder sabía, como todos, que se iba a morir. Solo no quería sentir dolor.

Después del paro estuve meses hospitalizada hasta que el hematólogo, con el que me agarraba con las maldiciones del infierno, me dice que ya crucé todos los umbrales y que esta enfermedad nunca será controlada. Me explica que el único medicamento que podría ayudarme cuesta seiscientas lucas y que yo necesito seis cajas cada seis horas. Entonces, con mucha calma le digo: ‘Ok, entonces prefiero morir’.

Dentro de la sala negra y oscura, partículas de polvo flotan en el aire. La luz de un foco las ilumina haciéndolas parecer pequeñas estrellas detenidas en el espacio. Es una imagen que se desfasa del tiempo tal como lo percibimos. Observarlas es introducirse en un plano diferente al que solo podemos acceder si le prestamos atención a los detalles que parecen invisibles. Cecilia no las contempla. Su mirada está clavada en la cámara de video, atenta al encendido de la luz roja.

Su cuerpo está anclado. Espalda derecha, piernas abiertas, mirada aguileña. Lo sutil no llama su atención en este momento. Su estado es de alerta. Preparada para la batalla. Ese es el hilo conductor en la historia de su vida. Para defenderse y no ser derrotada debe mantenerse en tierra. Y así ganar de una vez por todas.

Cecilia Heyder sabía, como todos, que se iba a morir. Solo no quería sentir dolor.

Su energía, su cuerpo robusto y cabeza rapada no develan señales de una persona desahuciada. Se ve sana, fuerte, lejos del borde de la muerte. Al hablar con ella es difícil dimensionar su estado de salud actual. Es escuchar a una deportista de alto rendimiento que acaba de correr una maratón como si nada. No hay amague de cansancio. Es imposible imaginar que hace solo unas horas se inyectó una ampolla de 20 miligramos de morfina y que hace una semana estuvo hospitalizada por su cuarta septicemia.

No prendas todavía la cámara. Quiero mostrarte algo.

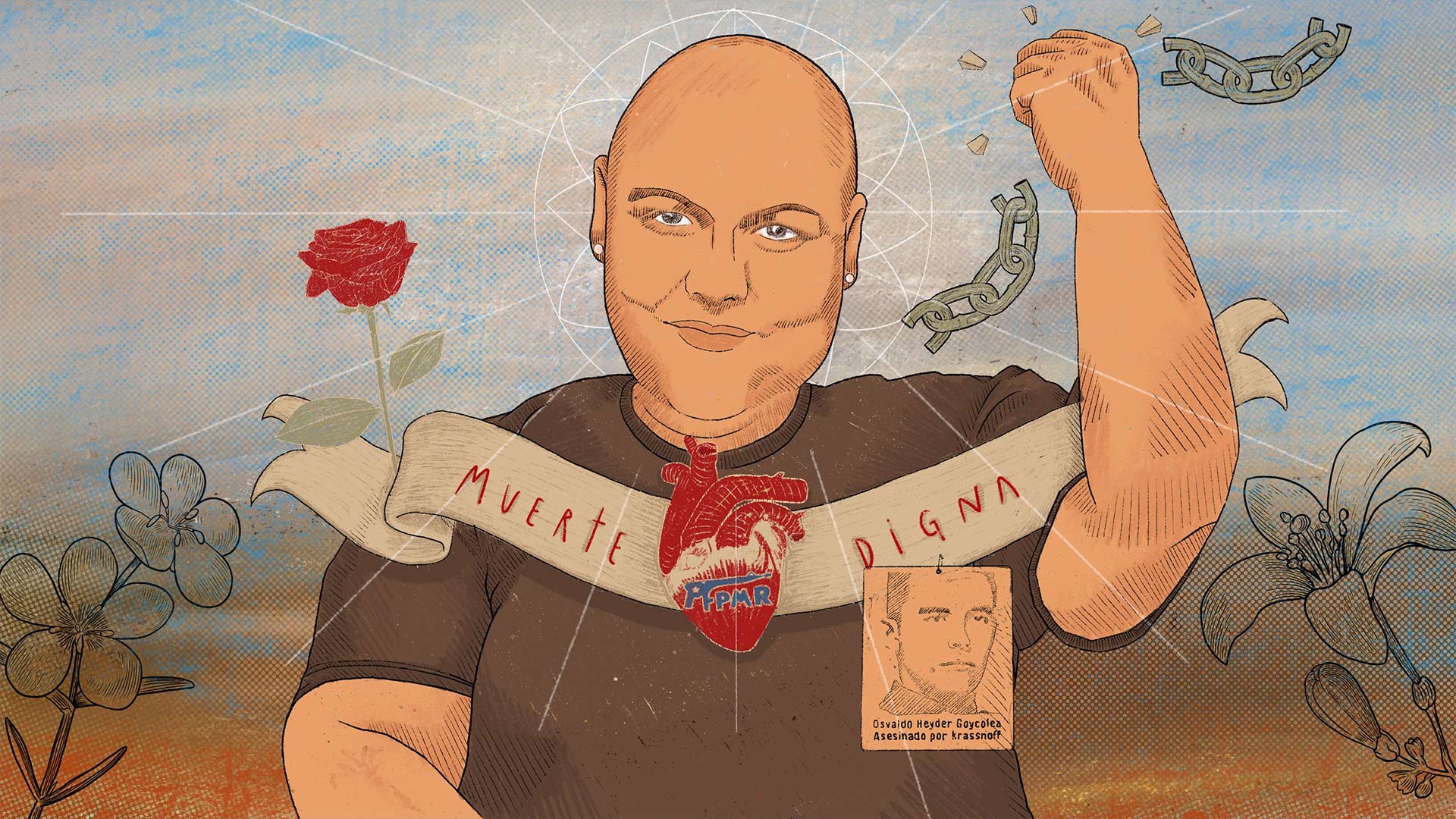

Cecilia se quita el blusón y queda semi desnuda, en sostenes deportivos de color beige. Sus brazos, pecho, espalda y abdomen revelan marcas eternas que trascenderán a su paso por esta vida. Cinco catéters y más de siete tatuajes. Estas imágenes grabadas en su piel son parte de su mundo privado. Los más íntimos, como la bandera del FPMR, están en su pecho, sobre su corazón. En su cabeza un atrapasueños que espanta de noche sus pesadillas y de día sus fantasmas. En su nuca lleva una rosa por su padre. En su brazo derecho un par de puños que rompen cadenas. Representan su lucha constante por los derechos humanos. En el izquierdo tiene dos: una cruz invertida por los que no están y la frase “Confiar en alguien me enseñó a no confiar en nadie”. En uno de sus omoplatos lleva en letras negras “No me mató el cáncer. Tampoco me mató la dictadura. No me matará este estado indolente”. En el otro, el árbol de la muerte con cuervos volando a su alrededor. Sus tatuajes son un manifiesto. Cecilia no olvida, no quiere hacerlo y no tolera que nadie lo haga. Su fuerza y tozudez se encargan de que así sea.

Su cuerpo ha sido el protagonista de una vida intensa. De calle, protestas y encadenamientos. Una vida contra la dictadura de Pinochet, de búsqueda por justicia para las víctimas vulneradas en sus derechos humanos. Un tajo abierto que busca limpiar el nombre de su padre. Una que demanda su derecho a vivir y morir dignamente. De operaciones, reconstrucciones, torturas. Su cuerpo es la historia de un campo minado. Puesto en acción y disposición absoluta por y para sus causas. Durante muchos años ese fue su combustible. El fuego que mantenía encendidas sus convicciones, su deseo de vivir.

Si nadie quiere darme mi final, ni el de arriba, ni el de abajo, estoy obligada a asumirlo yo. Alguna vez leí, no me acuerdo dónde, pero me quedó marcado, que si yo no le debo nada a la vida y la vida no me debe nada a mí estamos en paz y entonces tengo derecho hacer lo que yo estime conveniente. Mira, me puedo arrepentir, pero tengo derecho a elegir. Llevo treinta y seis años enferma. Imagínate. Toda una vida. ¿Cómo no voy a tener derecho de elegir? Me desangro analmente, vaginalmente. Me desangro por las mucosas. Quiero comer algo y vomito sangre, me río muy fuerte y me da un dolor de guata tan fuerte que termino con arcadas, botando hilos de sangre. No es vida. No te puedes golpear, no te puedes cortar. No camines fuerte, incorpórate lento… Solo falta que me digan: no respires.

Hoy sus enfermedades la limitan, le quitan lo que considera su dignidad. Obligarla a vivir en estas condiciones es una humillación. El problema, a su juicio, es que muchos médicos en Chile se creen “doctor dios” y sentados desde el Olimpo sólo son capaces de ver órganos, no personas. En el afán de salvar vidas a toda costa se pierden y omiten los costos personales y económicos de los pacientes terminales y su círculo cercano.

En su caso los medicamentos y tratamientos que le recetan no la pueden mejorar, pero pueden otorgarle una supuesta mejor calidad de vida dentro de lo posible. No, dice. Imposible. Sabe que eso es mentira. Sabe que nunca volverá a tener la vida que tuvo. Vivir con esa idea de sí misma es insoportable. Es ser testigo consciente de cómo su existencia se desvanece. De cómo su alma deja su cuerpo aún vivo, dejándola vacía.

Para mí la eutanasia es un derecho soberano. Siempre he luchado por causas que se tildan de polémicas pero que yo considero derechos individuales. Por esta causa y otras me han dicho rebelde, extremista y cuánta cosa. Si yo creo en algo lucho por eso. Toda la vida he sido así. Por mucho tiempo peleé por otros. Pero esta pelea, la última, será por y para mí.

¿Por qué tiene que venir un grupo de parlamentarios con una supuesta moral intachable, que de eso no tienen nada porque son todos corruptos, a decidir por mí si quiero vivir o morir?

O esos médicos que hablan de salvar vidas, cuando su cofradía es la más cochina de todas. La violencia hospitalaria que he vivido dentro de la salud pública solo puede nombrarse como crueldad. Me hicieron la vida imposible. Me decían histérica, mentirosa, me llegaron a preguntar si tomaba veneno de ratón. Y yo, como buena porfiada, más me acogía a la ley del paciente. Pero mientras más me defiendo, ellos más me maltratan.

Cada vez se siente más lejana la ley. Está todo muy quieto. Es tan moralista lo que estamos viviendo, donde un grupo pro vida ha frenado el proyecto golpeándose el pecho, son una hipocresía, un doble estándar. Porque si hubiera ley te apuesto que serían los primeros en usarla si alguien de su familia la necesita. Igual que con el divorcio. Nosotros no somos dueños de nuestros cuerpos, ellos, los políticos, son los que deciden por nosotros.

Siete meses antes de esta entrevista Cecilia interpuso un recurso de protección en la Corte de Apelaciones de Santiago. En él se alegaba la respuesta y trato con el que el Hospital San José actuó ante su decisión de abandonar todo procedimiento tras ser desahuciada. La solución de la institución fue enviarla de vuelta a su casa sin ningún tipo medicamento que le permitiera un proceso indoloro. En términos simples, la mandaron a morir sola.

En el recurso de protección solicitó una muerte digna, es decir, una muerte en base a paliativos, que en marzo del 2020 aún no eran ley en Chile. En el documento no se habla de sus verdaderas intenciones: morir por una eutanasia. Es una estrategia. Era necesario omitir, y lo sigue siendo, silenciar aunque fuese evidente.

Al hablar con ella es difícil dimensionar su estado de salud actual. Es escuchar a una deportista de alto rendimiento que acaba de correr una maratón como si nada.

El fallo fue acogido a su favor. Una sorpresa. Una alegría. Un primer triunfo en esta odisea. La prensa lo nombró como un hito “trascendental, un precedente para el enfermo terminal”. Nunca antes en la historia de Chile se habían dispuesto estos recursos para un paciente desahuciado. Luz al final del túnel.

Estos beneficios apuntan a su bienestar intentando disminuir el dolor, sufrimiento físico y psicológico con el que vive. La resolución cumplió con parte de sus deseos y propuso por primera vez ante la ley que el Estado se haga cargo de un paciente terminal. Se convierte, así, en una en un millón. Mientras cientos de personas esperan una atención paliativa en sus lechos de muerte, ella brilla y consigue su cometido.

Las cartas están sobre la mesa. Comienza la espera para que se ponga en práctica el fallo. Cecilia espera y al mismo tiempo continúa con los traslados semanales al hospital para las transfusiones. Espera, pero el timbre del departamento donde vive nunca suena. Ningún trabajador del Hospital San José ni del Ministerio de Salud se presenta para comenzar el tratamiento prometido. Siete meses pasan y nadie responde por el incumplimiento.

Estoy cansada. Me pregunto ¿hasta cuándo? He estado todos los días a punto de tirar la toalla. Pero como siempre digo, hoy día me bañaré en vaselina y partiré otra vez. Nunca he escuchado un argumento válido en contra de la eutanasia. Pura moralina barata. La eutanasia siempre ha existido. Mira, si yo no peleo me mandan a morirme a la casa. Entonces, ¿es lo mismo o no?

Mira, yo no tengo la valentía para suicidarme, porque soy hija de un ejecutado político y me hicieron creer durante toda mi vida que mi padre se había suicidado. No puedo darle ese karma a mis hijos. Por eso decido por la eutanasia. Y por lo mismo no me quiero morir en mi casa. No quiero causarle ese tipo de trauma a mis hijos. Yo me quiero morir en el hospital, en una pieza sola.

Sobre el escenario del teatro suena la alarma de su teléfono con una canción que dice “este farol no alumbra, no alumbra este farol, póngale parafina que alumbrará mejor, póngale, póngale, póngale”. Es hora de su segunda ampolla de morfina. Otros veinte miligramos en menos de 24 horas. Saca de su mochila un estuche rojo donde tiene pegado un recorte con dos rostros en blanco y negro. Debajo de ellos se lee en letras grandes: “¿Dónde están?”. Cecilia sube su blusón para inyectarse el calmante en uno de los cinco catéter que tiene en el cuerpo. Este lo lleva en su estómago. El olor de la morfina parece llenar por unos segundos la sala.

Los focos se apagan, el polvo de estrellas desaparece y el tiempo

Cuando me muera quiero que no se olvide la lucha social. Que no se suelten las calles. Más que nada por dignidad y el respeto al pueblo. Porque lo que el pueblo tiene es memoria y rabia. No quiero que esto lo relacionen a mí persona. Este no es mi legado. Yo no tengo por qué dejar ningún legado. Lo que sí me gustaría que se olvidara es si ofendí a algún compañero. Si mandé a la chucha a uno más de la cuenta, perdón. Si le llegó un par de combos, algún cabezazo, si fracturé un par de narices por ahí a alguna paca o paco, no tengo perdón para ellos (ríe). Nada más.

No podría ponerle un título a mi vida. He pasado por muchos capítulos donde he odiado estar viva, he amado estar viva, he extrañado a mi familia biológica. Pero acá estamos hoy. Todas las cosas tienen un precio y uno lo tiene que pagar. Ya me miré mucho el ombligo. Ya lloré. Ahora a lavarse la cara, porque para no llorar no tengo tiempo. No puedo ponerle un título a esta etapa, a esta lucha tampoco, porque yo nunca he pensado en el mañana. Porque no sé si habrá uno. Eso lo aprendí de niña. De muy chica.

Un año y medio después de esta entrevista, el 15 de mayo del 2023, Cecilia falleció. Tenía 57 años. En el Senado de Chile, sigue estancado el proyecto de ley que legaliza la eutanasia. Tres años pasaron desde el fallo de la Corte Suprema. Tres años de promesas incumplidas. De violencia hospitalaria. De ruegos por una muerte digna. No hay humanidad, piedad. Nunca la entendieron. No se pusieron en sus zapatos. No imaginaron su dolor. No le dieron lo que necesitaba.

Yo sé que me voy a morir de alguna u otra manera. Si pienso en el tiempo que me queda, tengo más que ayer, un poco más que mañana y mañana no se cuanto tiempo más voy a tener. Yo vivo mi día. No doy gracias por haber tenido un día maravilloso y esas huevadas porque no soy tan hipócrita ni tan cínica. Solamente vivo.

Ahora, cuando me muera, tengo claro que me voy a ir derechito al infierno. Y cuando se abran las puertas me voy a juntar con todos mis amigos. Entonces voy a organizar una tremenda revolución y cuando tomemos el poder, vamos a irnos para el cielo. Ahí vamos a dejar la cagada con dios y san Pedro. Les vamos a quitar las llaves y soltar a todo el mundo, para que todos sean libres y hagan lo que quieran. Eso voy hacer cuando me muera.

Anhelo el momento. Te lo juro. Lo anhelo. No me gusta el sufrimiento. No se lo deseo ni a mi torturador. De verdad. No se lo deseo a nadie. Para mí, llegó el momento de partir. Pero no me quiero morir ahora. No. Yo prefiero esperar. ¿Por qué crees que estoy haciendo todo esto? Si esta ley no es para mí, no es para nadie. Si yo no soy la primera, no hay ley. Yo abro la puerta y después entran los demás. Este es mi fin. Hasta acá llego.

(Cecilia Verónica Heyder Contardo 1966 - 2023)